昨年自宅で鑑賞した映画に2014年のポーランド映画、パヴェウ・パヴリコフスキ監督の「イーダ」ついて書きたい。

これは公開時に観たいと思って見逃していた映画で、昨年同監督の新作「COLD WAR あの歌、2つの心」が公開されたこともあって何周か遅れてようやく観た。

私は映画が好きだが新作を積極的に劇場に見に行くタイプではないため、リアルタイムの劇場での鑑賞をよく逃してしまう。

私はポーランド映画にそれほど明るい訳ではないが、「イーダ」はポーランドという地位域特有の社会性を背景にした上での、至極私的な作品だった。

映画のモチーフ自体は監督の祖母の実体験であるらしい。

また「イーダ」次作に当たる「COLD WAR あの歌、2つの心」は監督の両親をモチーフした話のようだ。(新作はまだ未見だ。)

私は映画をある程度量鑑賞し、自分の好みを顧みて考えてみたがどうやら私は娯楽コンテンツとしての映画にはあまり興味がないとう言うことがわかった。

私は普段絵画を制作しているが、現代の美術というよりも、欧米での批評の対象となるような芸術のメインストリームは単純な平面よりは立体やインスタレーションや、コンセプチュアルなものとなっている。

しかし、特に欧米のある種の映画を何本か観て思ったことは、我々が「絵画」と思っていることの要素の多くは平面のいわゆる「アート」よりも映画に多く引き継がれているように感じる。

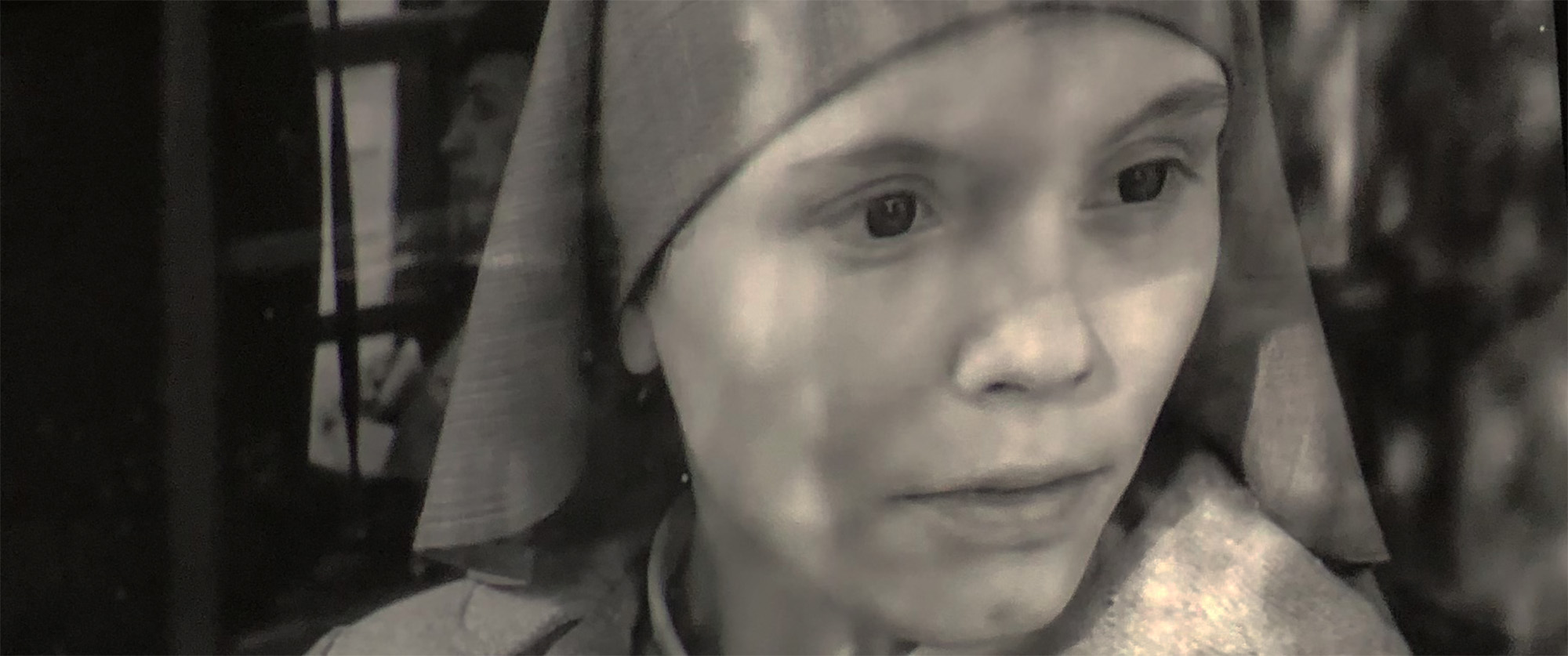

話が戻るがパヴェウ・パヴリコフスキ監督の特徴的な作風にスタンダードサイズつまり4:3の画面でデジタル撮影によるモノクロ表現であるという点をまず挙げなければならない。

パヴリコフスキ監督のモノクロ表現はs杖位はデジタルのカラーで行い、ポストプロダクションの段階でモノクロへ調整して落とし込んでいるらしい。

そのためか映画は終始非常に繊細な画面で、観た人の多くはあまり見たことのない映像体験だと感じるかもしれない。

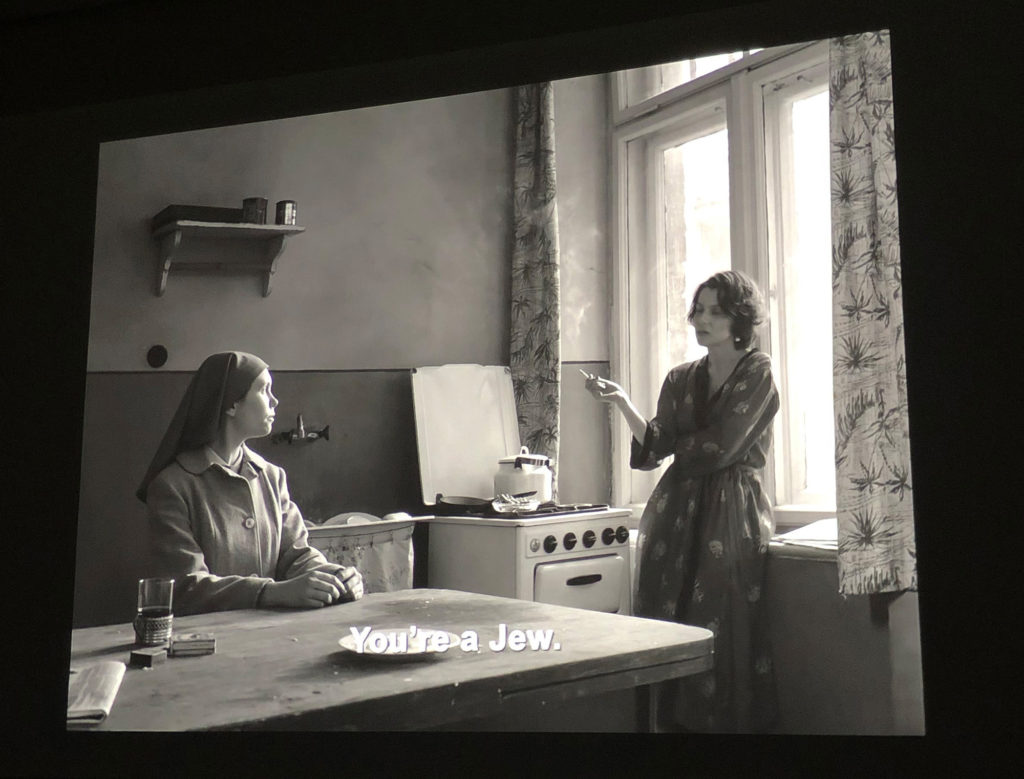

映画のストーリーは大雑把には1960年代のポーランドでキリスト教の修道院で育った孤児が、修道女となるその前に唯一の肉親である叔母が存命であることを知り会いに行き、対面することで自分がユダヤ人であることを知る。

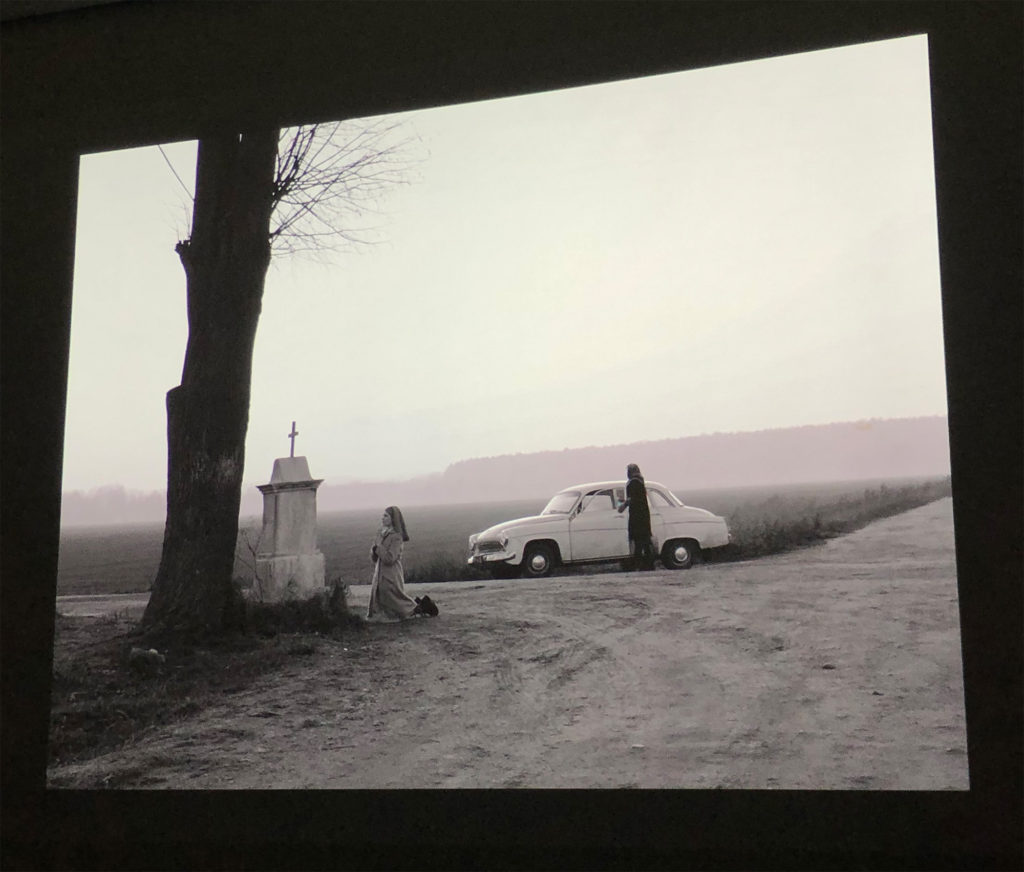

そこから主人公であるイーダは叔母とともに自身の母親が亡くなったとされる村へ叔母の車で旅に出るという話である。

※以下ネタバレあり※

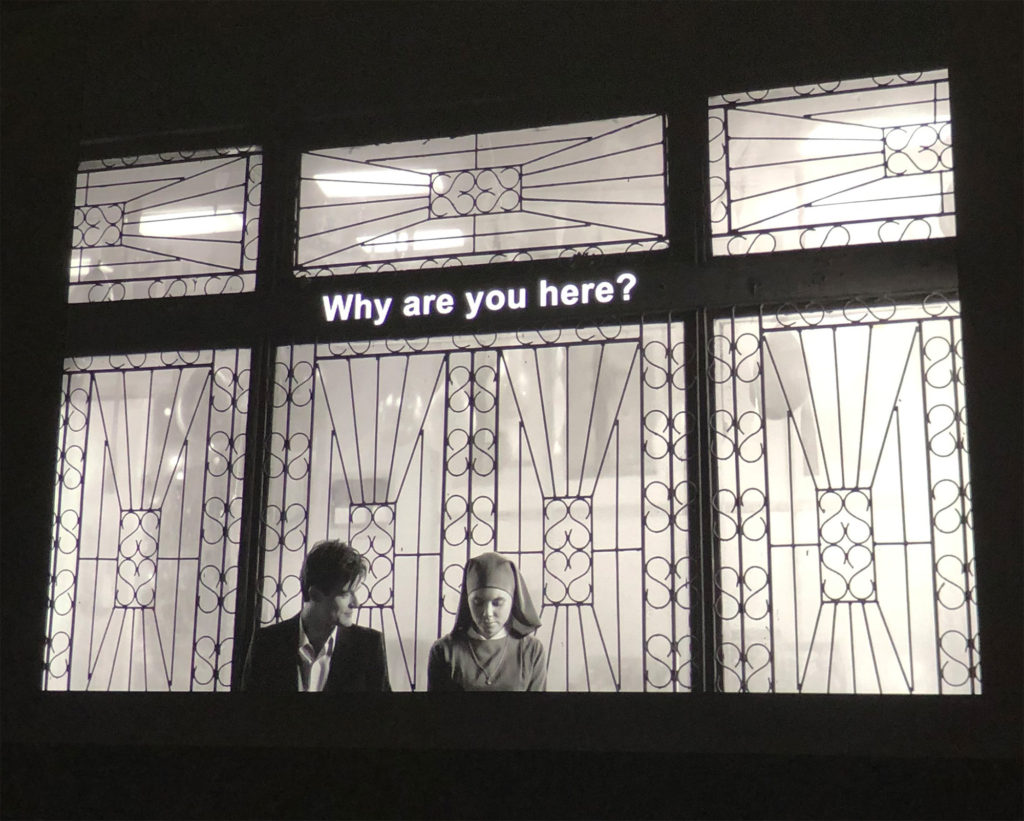

物語の前半はイーダとイーダを引き取らず自身の存在を伝えしていなかった叔母との邂逅の物語だが、後半はイーダにとっては両親。叔母にとっては姉夫婦そして息子の死体を掘り起こすという厳しい話になる上、叔母にとっての強烈なトラウマと直面し、解決をしたあと、するべきことが自らの命を断つこと以外に亡くなってしまうというショッキングなストーリーに展開するが、映像自体は深いグラデーションの静かなモノクロームの映像で描かれる。

これは50代の監督の身内に起こった出来事をある程度の脚色があるかもしれないが、事実を背景に描いている重みのある映画だった。

さっきは映画を絵画の延長線上の表現として考えていたが、この「イーダ」に関しては私小説的な部分を捉えれば文学的な側面も含んでいる。

私は10代や20代のころ表現における私小説的表現がどうも好きになれなかった。

それはどうしても「私」が表現の中心にいて自分がその「私」に感情移入できない場合が多いように思えていたからかもしれない。

しかし、多く映画を見ると、いわゆるハイ・コンセプトではない映画の多くが私小説的な表現であるものが多い。

「イーダ」を観た時に感じたのは、この映画は作り手の「私」の一体どこまでを「私」として捉えるべきなのか。

私小説というのは原則スケールは小さな話になる。

しかし、優れた表現の場合「私」に含まれる領域が自在になる。

「イーダ」の場合、監督自身の祖母(映画内では少女だが)の一人称から始まる物語りの終わりには叔母の死とイーダの自立の様子を経て自身の家族を超えてヨーロッパの歴史そのものが背後に広がりを見せて、なおかつ現代へのつながりも暗示するスケール感の大きな余韻の作品だった。

「私」という視点を用いることで世界に広がりが与えられている優れた表現だ。

また、第2次世界対戦に関しての記憶を形のある表現でできる人は試みる責任がある。とこの作品を鑑賞し強く感じた。

2010年代にこの作品が制作されたこともまた素晴らしいことだと思う。