映画のソフトのパッケージのデザインについて、また、現在の現在の日本における映像コンテンツの消費のされ方も含めて考えをまとめようと思い記事を書きます。

まず、この記事を書こうと思ったきっかけは、1973年ロバート・アルトマン監督作、エリオット・グールド主演の映画「ロング・グッドバイ」が日本では初めてBlu-ray化され、私はこの映画が好きなので、発売の発表とともに予約をし、先日の発売日に入手をしたことからはじまりました。

この映画はこれまで画質があまり良くないDVDが2バージョン出ていました。撮影の素晴らしさがよく語られるこの映画のBlue-ray化は非常に楽しみでした。

前提として、古い映画がBlue-ray化される際にただ映像がフルHD化するから画質が良くなるわけではなく、高画質なソフト化を前提にマスターフィルムが再制作されリマスターがされることによって画質というか、映像ソースそのものがリマスターされることに意味があります。

最近では、過去にTV等で使用された吹き替えなどを収録したり、特典映像をつけたりして、比較的高額な価格帯でBlue-ray化をする場合が増えてきたように思えました。

「ロング・グッドバイ」のBlue-ray化もこの流れに類する商品でした。

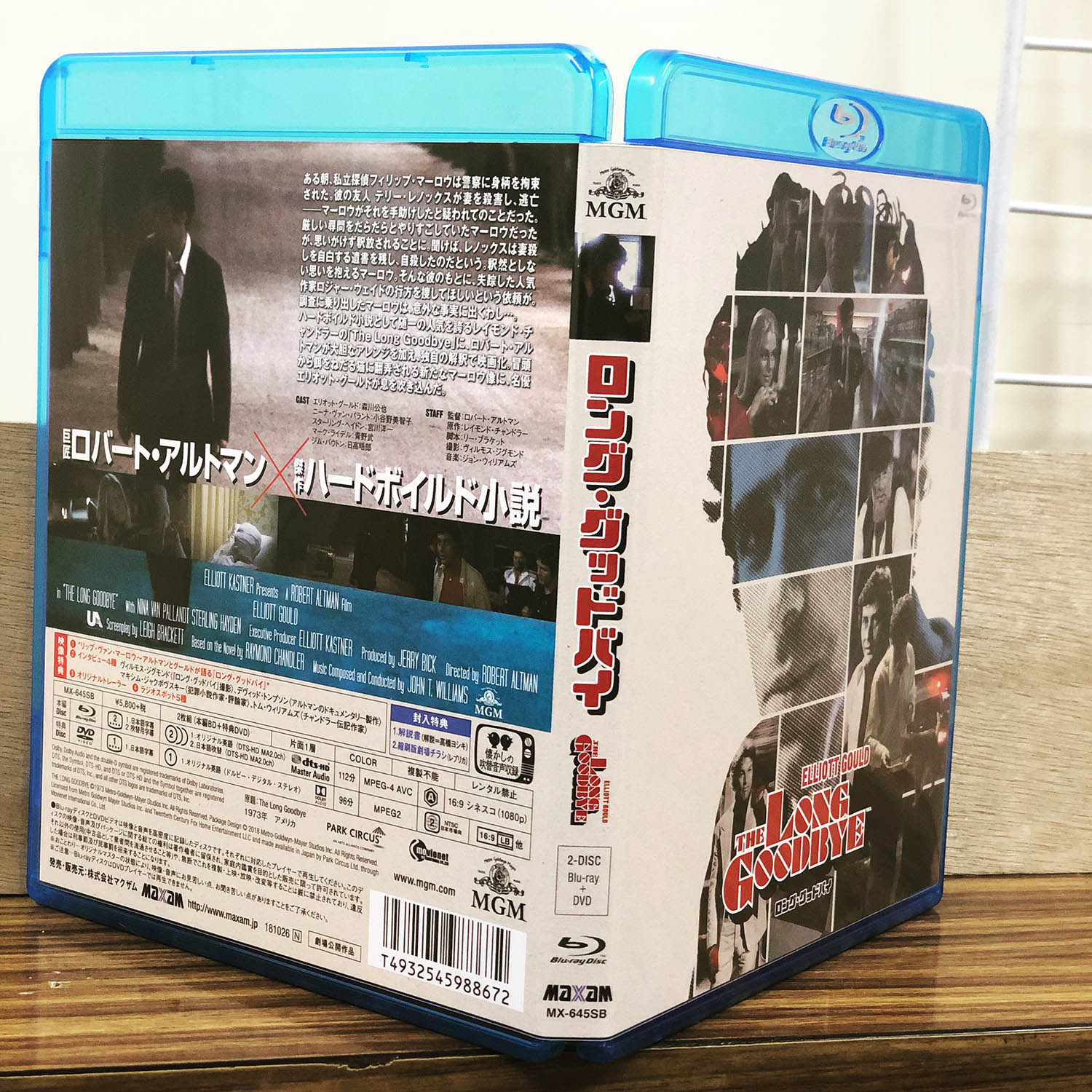

「ロング・グッドバイ」のBlue-rayの商品のイメージ画像をアマゾンで見た際はまあまあ良いデザインのパッケージかなと思いました。

しかし、実際の商品が届くと、なんだかイマイチパッとしないデザインのように思えました。

これはまず第一にケースが青いケースであったことに起因します。

Blu-rayのソフトはメディアの規格が成立する際にビデオテープでVHSとベータの規格があったように、Blu-rayの他にHD DVDという似たような規格がありました。

結果的にHD DVDは競争に負けて現在は殆ど見ることもありませんが、この2つの規格があった時代にケースの色で差別化を図るために多く青いケースが標準色としてBlu-rayのソフトで採用されたことの名残があるためです。

(ちなみにHDDVD DVDは茶色だったかと思います。)

そのため1本1,500円程度の安価なソフトの場合は殆どの場合この青いケースが利用されています。

おそらく青いケースはBlu-rayのケースでは最も多く生産されている色だと言えると思います。

私はこの青いケースが嫌いです。

Blu-rayのケースはケースの上部にジャケットからケース本体がはみ出した部分があり、そこにBlu-rayのロゴが入っています。

(一部クライテリオンケース呼ばれるDVDケースのようにハミ大部分のないままサイズがBlu-rayのサイズになっているタイプのものも最近では普及しています。)

そのため、この青い色がどのソフトでもある程度の面積で見えることになります。

しかし、青い色が、ジャケットや、映画そのもののイメージと合わないことも多いのにもかかわらず、上記の理由からおそらくコスト的に多くこの青いケースが採用されている場合が目立ちます。

「ロング・グッドバイ」も2枚組のソフトであるため、ケースが特殊ケースになります。

おそらくコスト的な優先順位から青いケースになったのではないかと私は考えています。

そのためか分かりませんがジャケット裏面には青い色面があまり脈略なく配置されていました。

この「ロング・グッドバイ」は商品全体として観た時に、私にとっては青いケースも含めてあまり良いデザインとは言えないと思えました。

まず思ったのは「ケース青い」でした。そのあとなぜこれほどぱっとしないのだろうかと考えてしまいました。

そしてその時感じた違和感は、商品のタイトルのフォントに対してでした。

実際に現物を見ていただければわかるかと思いますが、これまでこの映画のタイトルデザインとしては使われてこなかったタイプのフォントが使われています。

おそらくジャケットデザインのグラフィックに合わせる形でデザインされたものだとおもいます。しかし私は特に、日本語タイトルに問題があるように思います。

おそらくですが、この映画は本編中のオープンニング及びエンディングのクレジットで使用されているフォントのイメージに寄せたような印象もありますが、縁取りとドロップシャドウのせいかずいぶん野暮ったく見えます。

仕方がないので透明のケースを持っていたので差し替えたところあることがわかりました。

このソフトジャケ裏にも写真が印刷されています。

しかも結構良い写真。

また、同封されていたライナーノーツはえらくカッコの良いデザインでした。

というかこのデザインならケースが青くても良いのでは?と思えます。

謎が深まります。

ソフトの内容自体は非常に良いものでした。

繰り返し観る映画になると思います。

よくこの手の話、特に映画のポスターデザインが日本版だけダサくなっちゃう問題がネット等で語られる時に、マーケティング上の要請によって生み出されるデザインについて特にそのジャンルのファンは理解が無い。という意見を目にすることが多いです。

簡単に言えば映画の宣伝はファンに向けたものではなく、例えば年に数回程度しか映画館に行かない人をいかに呼び込むかという観点でデザインされているのだから、映画のファンにとって好ましいデザインにはならないのが当然だという考え方。

これは分からなくはない。が、まず、今回私が問題にしている「ロング・グッド・バイ」のBlu-rayはあくまでその作品のファン向けの商品であるはず。

それは価格設定からも伺える。

実際、デザインの企画自体もそのような形で考えられた節はあります。凝っているのです。

しかし、ライナーノーツのデザインではできていることが、ジャケットデザインではできていない。というか明らかに別のデザイナーがデザインしていそうです。

デザイナーの力量かレーベルの限界なのか、この問題に関しては実は山程考えていることがあります。

私は本来デザイン畑の人間ではありません。

ですがこの問題は、私にとってはやはり重要で、それはこのようなデザインの仕事をしている人に対してどうこう思っているというよりは、どうして世の中にデザインとして現れるものがこういった形に私の目に映ってしまうのか?

今後も少しずつ記事にしていこうと思います。