今回も私の好きな映画における構図について書いていこうと思う。

今回も例としては2作品挙げる。

1作品目

1961年

「用心棒」

監督:黒澤明

撮影:宮川一夫

この映画に関して私が今回揚げるのは以下のシーンでだ。

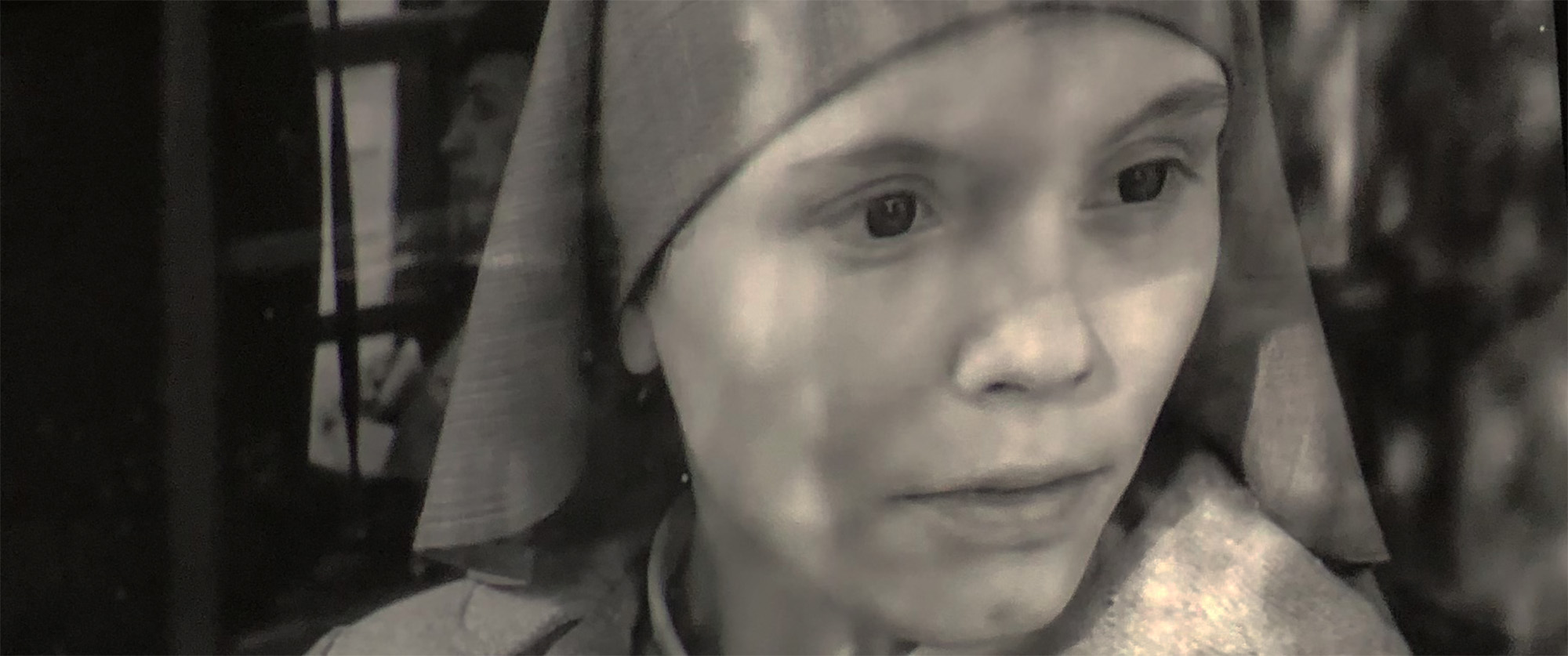

おそらく史上初の時代劇上のスプラッターシーンだ。

このシーンは極めて素早い殺陣のシーンでカメラは水平に動きながら三十郎の動きを追う。

映画においては特に1960年代まで手持ち用のカメラが普及していなかったため、カメラ自体が巨大であるために移動しながらの撮影にはかなり制約があった。

また、この映画でカメラアシスタントを務めていた木村大作監督のインタビューによれば移動撮影のピントを手動で合わせるという通常では考えられない撮影をこの映画では行っていたとのことだ。

例に出したこのシーンにおいても夜間のシーンであるにも関わらず、カメラを左右に動かし、平面的な舞台配置ではありながら、画面の全てにピントの合っている状態でどうやって撮影が行われたのかかなり謎のシーンではある。

このシーンでは切られたチンピラがまさに血しぶきを上げ画面中央から左端へ移りながら絶命する。

画面上の左右の動きや関係性が特徴的なシーンだ。

そもそもこの映画は一つの街道を舞台している関係上カメラが右へ左と動く。

その中で次々とチンピラが殺されていく。

近年旧作映画の高画質化により、この映画も私が昔VHSで観た時と比べるともうほとんど別の映画と言っても良いほど鮮明になった。

今回サンプルにした画像はアメリカのクライテリオン社によるリマスター版である。

古い映画をデジタルによる修復で高画質化することに関しては好き嫌いの分かれるところもあるが、私は以前ブログに書いたことがあるが、映画において一番気にして観ている点は「距離」についての表現である。

この「用心棒」においてはリマスターによる一番大きな変化はピントの深さにあると思っている。

また、特に画面の暗い部分の鮮明化というのもここで取り上げたシーンとしては大きい。

このシーンは黒澤明というよりカメラマンの宮川一夫の作風が色濃い部分ではあるかと思う。

娯楽活劇の中の緊張感のある残酷ショットだ。

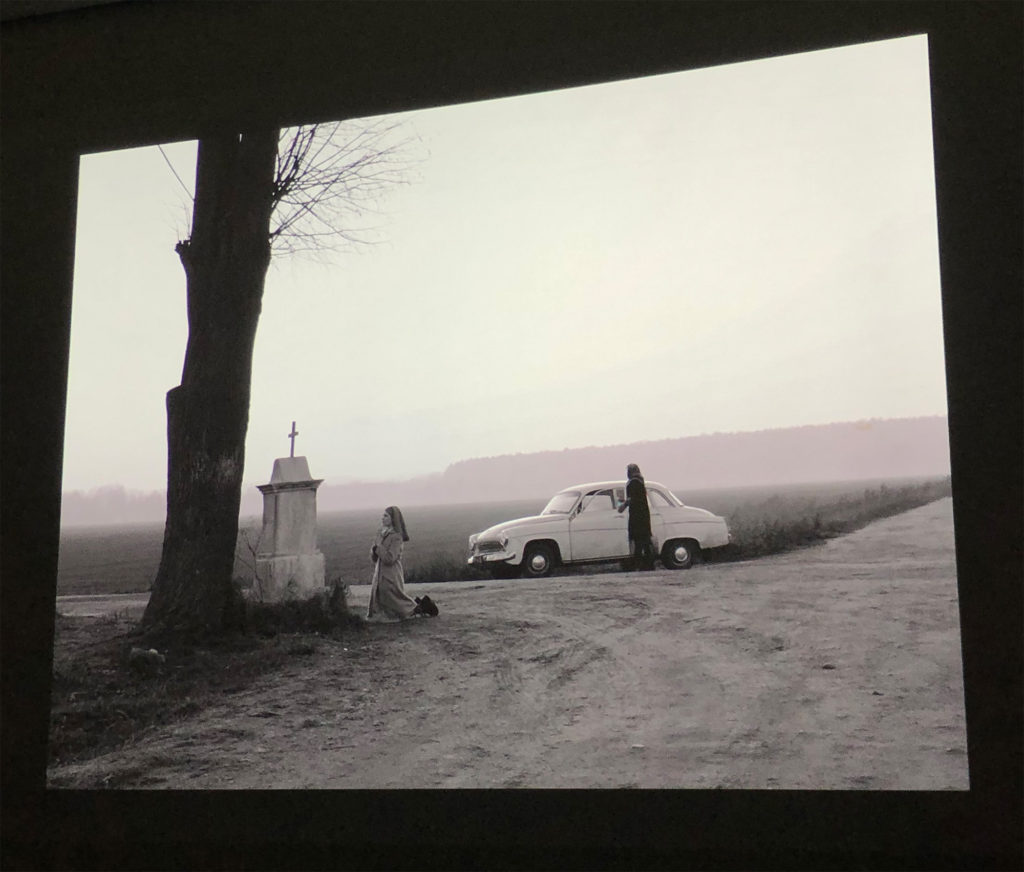

2作品目

2007年

「その土曜日、7時58分」

監督:シドニー・ルメット

撮影:ロン・フォーチュナト

2点目は巨匠シドニー・ルメットの遺作である「その土曜日、7時58分」だ。

この映画の特徴は、デジタル撮影が用いられていることだ。

しかも、時代的に低予算映画でのデジタル撮影としては先駆的な作品とも言える。

シドニー・ルメットは映画製作における技術面に関しは、新しい技術はかなり積極的に取り入れる人であったらしい。

映画全体はニューヨーク派の巨匠の遺作として、まさにニューヨーク映画らしい戯曲的な作品で、イーサン・ホーク、故フィリップ・シーモア・ホフマン、マリサ・トメイ、そして昨年亡くなった名優アルバート・フィニー等の名優達のアンサンブルが非常に素晴らしい傑作だ。

個人的にはこの映画のマリサ・トメイはベストアクティングではなかと思っています。

また映画におけるマイケル・シャノンも非常に素晴らしく恐ろしい演技を見せている。

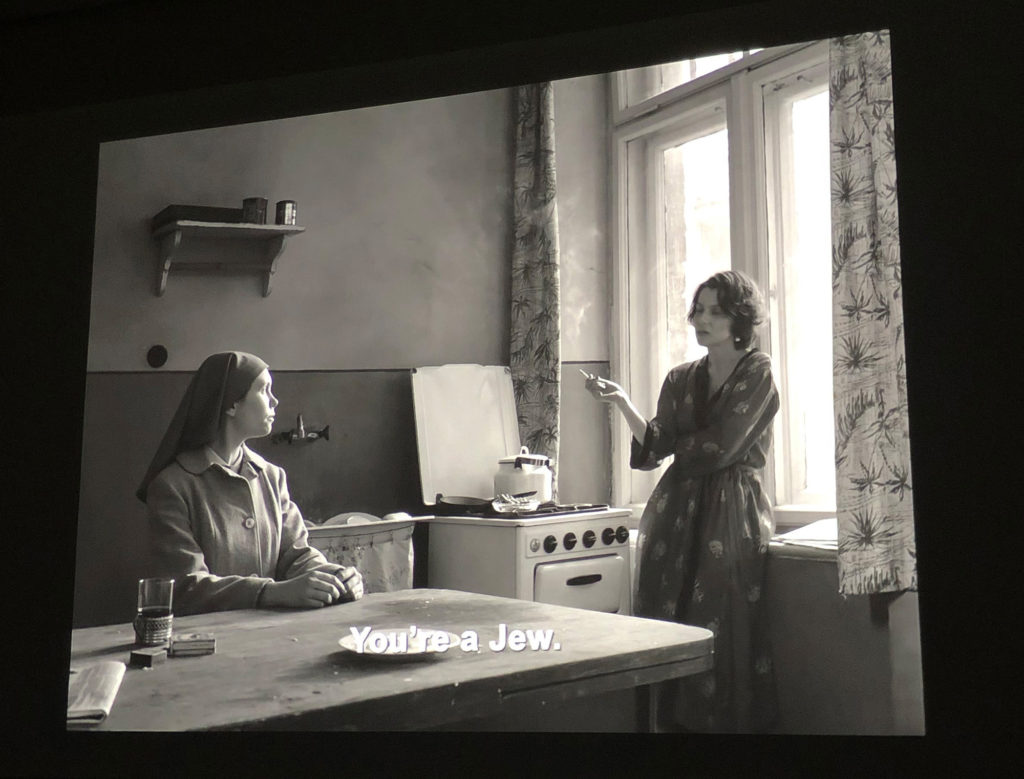

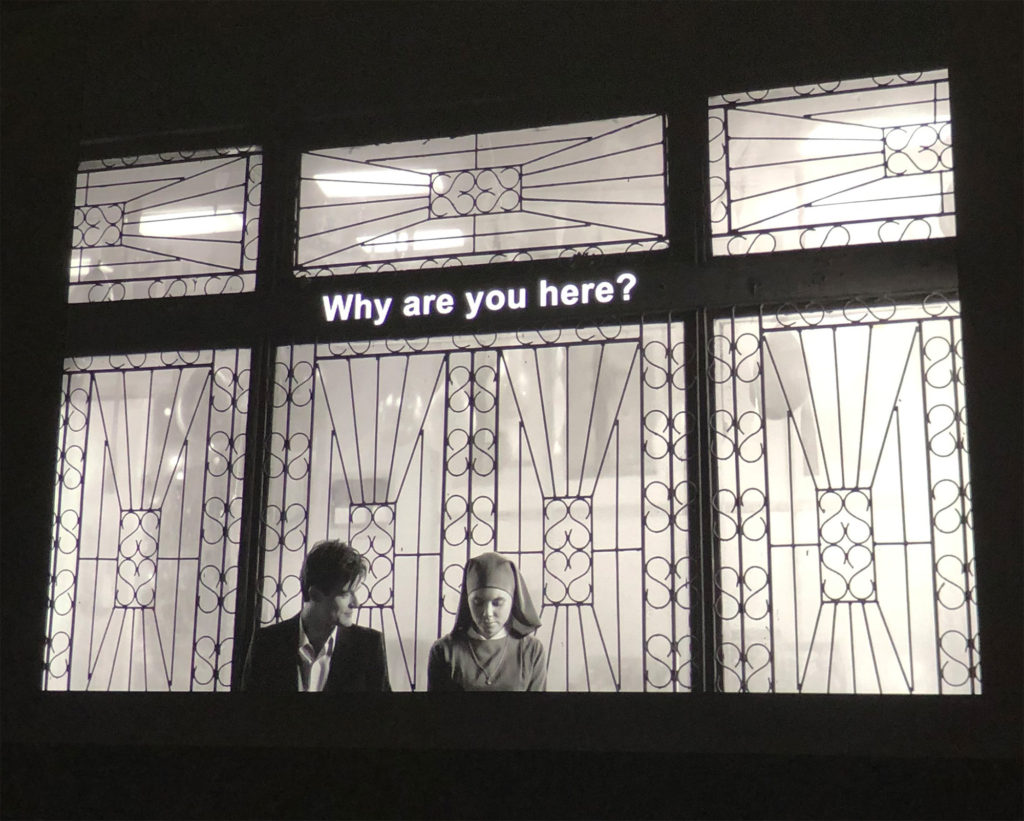

例にしたシーンは兄弟役であるイーサン・ホークがフィリップ・シーモア・ホフマンに会いにオフィスを訪れるシーンだ。

恐ろしく直線的な構図で深い奥行きの画面の端から端にピントがバッチリ合っている。

この映画を劇場で鑑賞したときのことを思い出すとまずこのシーンを私は思い出してしまう。

シドニー・ルメットはデジタル撮影に関して少ない光量での撮影の簡易さと、また極端に明るいシーンにおいてフィルムと全く違う撮影ができるという2点の特徴を上げていたが、このシーンは後者に当たる。

このシーンは直線的な構図で兄弟の関係性の無機質さや距離感を寓意として表している。

残念ながらシドニー・ルメットはこの映画が遺作となってしまったが、2007年の段階のデジタル撮影の黎明期の作品でありながらデジタル撮影のデメリットをほとんど感じないのはとてもすごいことだ。

本来であれば当時のデジタル撮影ではどうしてもビデオっぽい画像と感じてしまったりするものだが、この映画のBlu-rayの特典映像でシドニールメット本人もデジタル撮影のメリットデメリットに関してかなり事細かに話している。

今回は以上の2作品について考えた。