昨夜はロング・グッドバイにのBlu-rayのパッケージデザインから考えたことを書きましたが、今日は私が所持をしている映像ソフトのパッケージを眺めてみてより考えてみた。

まず私が所持をしている映像ソフトの多くは、国内レーベルのものが多い。なぜならば私がソフト購入を検討するのは買い逃してしまうと手に入れられなくなる可能性の高いソフト、また、レンタルや配信等ではフルHDの画質で観ることができないものも優先し、購入を検討している。

日本での映像ソフトの商品化においては国内レーベルが商品化をする際に商品化をする権利をある一定期間に絞って取得して商品化するケースが多い。

短い場合だと1年程度で絶盤してしまうこともある。

日本国内のBlu-rayソフトの価格帯には1本通常価格で1,500円程度の価格帯の商品がある。

これはユニバーサルやワーナーといったハリウッドメジャー(ソニー含む)傘下のレーベルの商品がほとんどだ。

これはおそらく流通量や、販売店との契約の形態が国内レーベルとは違い、商品化権を直接自社で持っているレーベルのものがこの価格他のラインナップに入る。

(若干の例外はある。)

このメジャーレーベルの商品の多くはあまり廃盤にはならずにいつでも変える場合が多い。

しかし、昨今よく言われることではあるが、Blu-rayやDVDというメディアもおそらくはそれほど寿命は長くは無いかと思う。

それでも私がソフトを買うのはつまり私はただ所有をしたいという「所有欲」を満たすためを買っている。ということだと思う。

つまりこのあと私がくどくどといろいろ考えているのも非常に個人的なものであることは予め言っておきたい。

前述した1本1,500円程度で買えるソフトは大量生産品といっても良いかもしれない。

しかし、国内レーベルがリリースしている短期間商品化されるようなソフトは確かに「商品」ではあるのだが性格としては嗜好品の部類に入るものだと思う。

映画ビジネス自体が、日本国内ではシネコン以外、映画館の存続はほぼ不可能な状況になり、東京ですら単館系の映画館はもうほとんど残っていないと言っても良いような状況だ。

先日のブログのロング・グッドバイの記事でも書いたが、映画ビジネスのビジネスモデルは年に1回映画館に来るか来ないかの観客をいかに自分のところの作品のところに導くか。というものになっているのが現在だと私は考えている。

また、ソフトビジネスという意味で言えばネット配信が日本でも一般化が進んできたため、そもそもソフトをフィジカルで所持することの意味も本当に失われていく。そのような状況でもソフト化される映画。

そのような商品にとって良いデザインとはなんだろうか?

先日記事を書いたロンググッドバイのパッケージを眺めながら私は本当に考え込んでしまった。

例えば私はこのソフトが10,000円を超える価格であった場合に買っただろうか?

実際来月発売されるいくつかのソフトでそれに近い価格帯のものが存在する。

また、私は出資していないが最近では塚本晋也監督の「狂い咲きサンダーロード」がクラウドファンディングでBlu-ray化が実現していた。

この作品は日本の80年代を代表するカルト映画であるにもかかわらず、このような形でないと商品化されなかった。

(消失したと考えられていたマスターフィルムが発見されたため、修復にそれなりの予算がかかる、などの問題もあった)

当然ビジネスである以上金銭的な枠組みの制約の中で商品は作られる。

そんな中で商品は低価格なものと高額なものとで2極化していく。

ビジネスとして行う以上利益は出さなければならない。

ただ、それをデザインをする側が言い訳に、消費者望まれない形での商品化を正当化するのは私は間違っていると考えている。

(ここで言うデザインを”する側”というのが必ずしも個人でもなくましてや単体の会社法人ではない場合があるというのがキモかもしれない)

ここでいくつか私が所持するソフトのデザインを見てみたいと思う。

まず旧作でパッケージデザインを全く新しく新装しているケース。

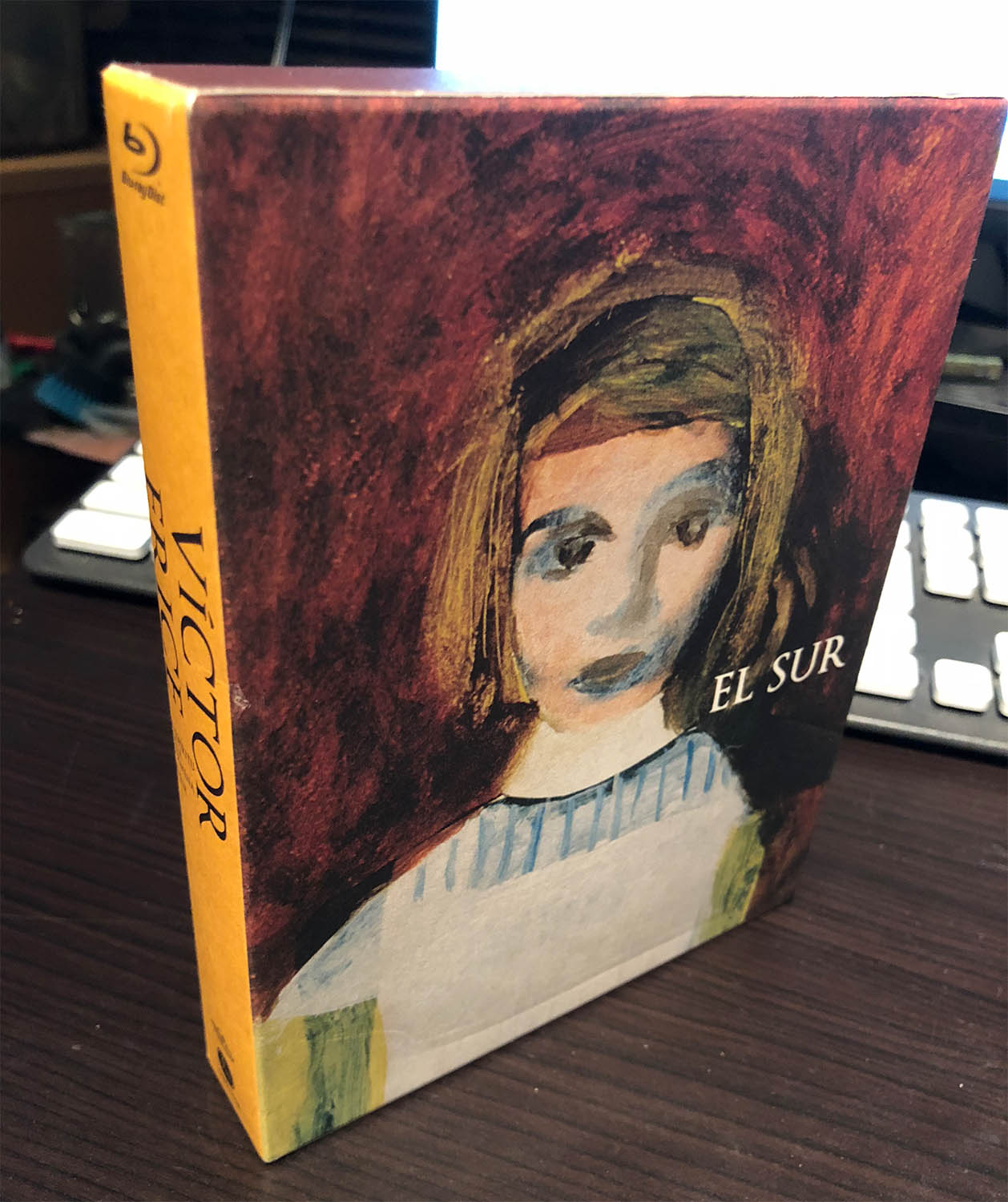

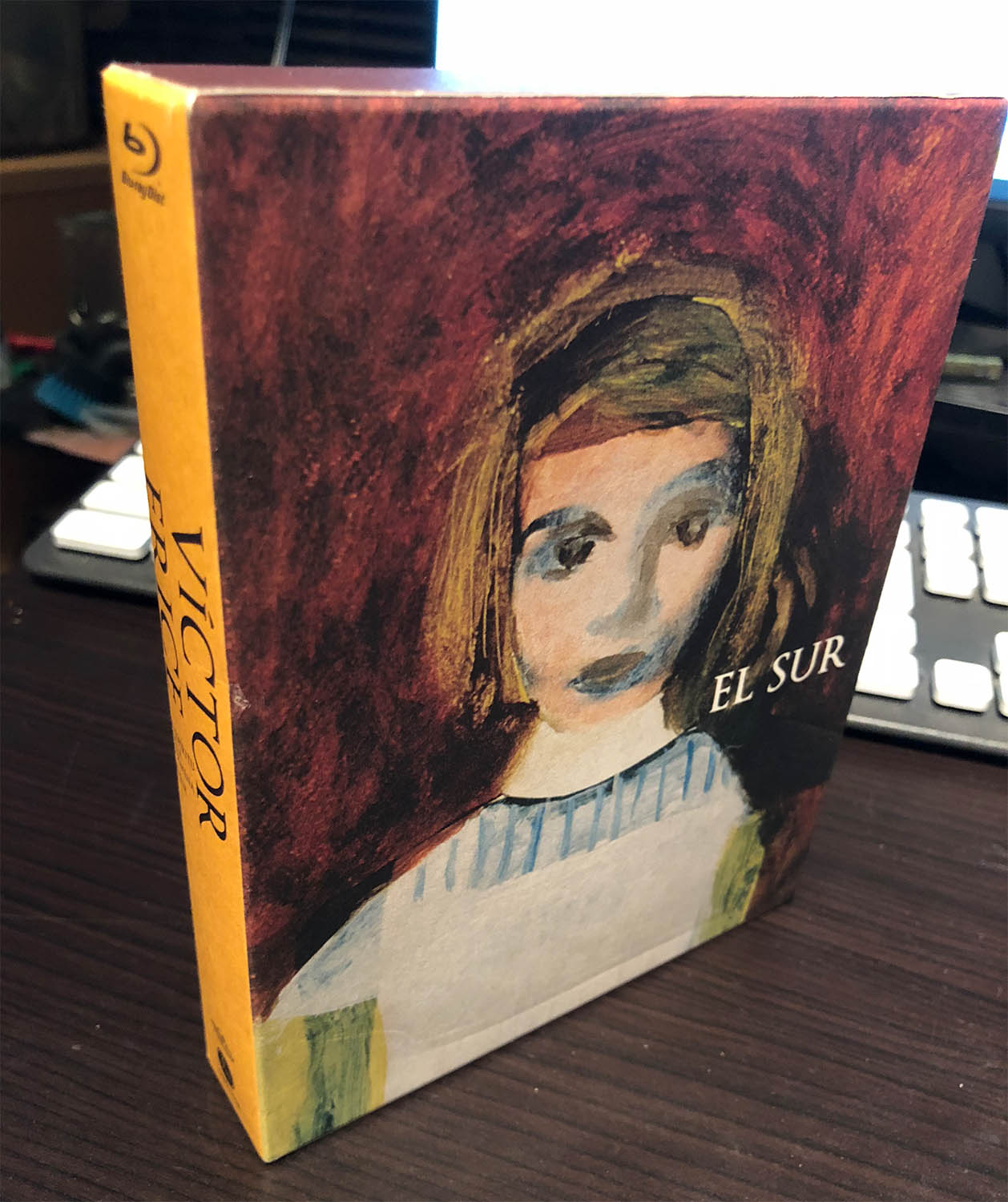

「ミツバチのささやき、エル・スール」

外箱に日本人のイラストレーターのイラストがデザインされているタイプ。

本の装丁を思わせるデザイン。中のパッケージは映画本編からのデザイン。

ここで使われている日本語のフォントは教科書体だ。

私はこのデザインは成功しているとおもっているが、1点理解できない点がある。

このボックスは2作品が収められているがそれぞれにライナーノーツが収録されている。

そのライナーノーツに作品の解説以外にとあるJ-POPアーティストのコメント

(詩と記載があるが、おそらく本人も詩だと思って寄稿していないと思われる短いコメント)

が収録されている。

このボックスが発売される際はこのことが比較的大きな売り文句となっていた。

これが本当に理解不能だ。

そのJ-POPのアーティストのファン層を取り込んだりする目的があったのかもしれないが、ノイズ以外の何者でもないと思う。

そのアーティストと、ミツバチのささやき、エル・スールのファン層がうまく重なっているとも思えない。

広告宣伝の思惑なのだろうが、本当に誰かがそれで喜ぶとは思えない。

この作品は非常にカルト性の高い作品なだけに、間違った選択だったと思う。

このビクトル・エリセ監督の映画のソフト化を行ったメーカはIVCというメーカーで、以前はパブリックドメイン版の名作映画のDVDを多くリリースしていた会社で、最近はそういった古い名作映画の高画質版のソフトも多くリリースしている会社である。

以前のパブリックドメイン版の名作シリーズパッケージのイメージは、どの映画も同じフォーマットでのよく見るワンコインDVDのパッケージデザインが多かったが、最近の傾向としては、パッケージデザインに意匠をこらして、新しいデザインにして比較的高額な価格設定でソフトをリリースしている印象がある。

これは、映像ソフトの市場の間口が以前よりも小さくなっていることへの対応であると言えるし、私自身は結構IVCのソフトを買っている。

取り上げる作品には明快に指向性があり、その点においては非常に信頼の置けるレーベルだと思う。

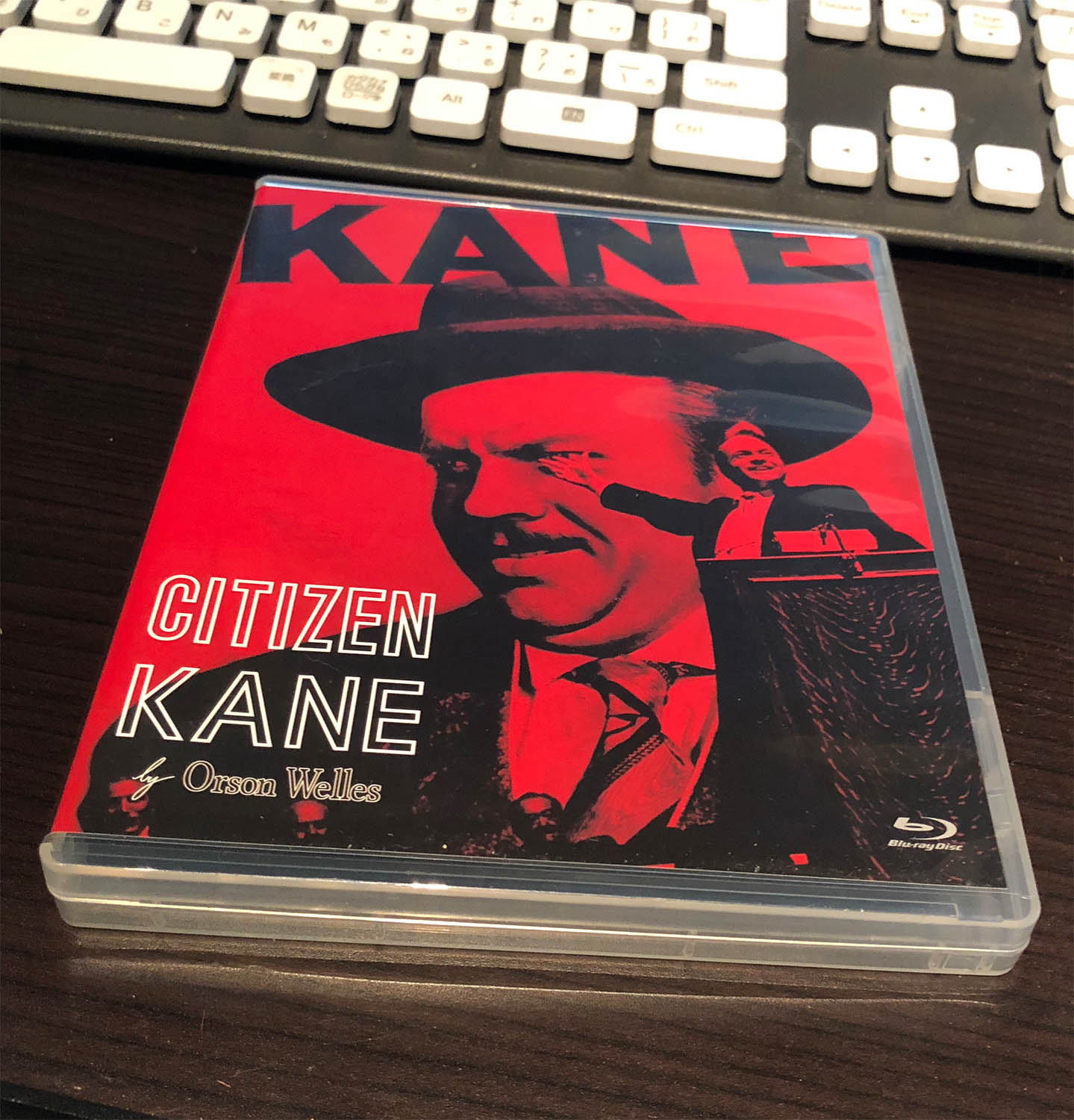

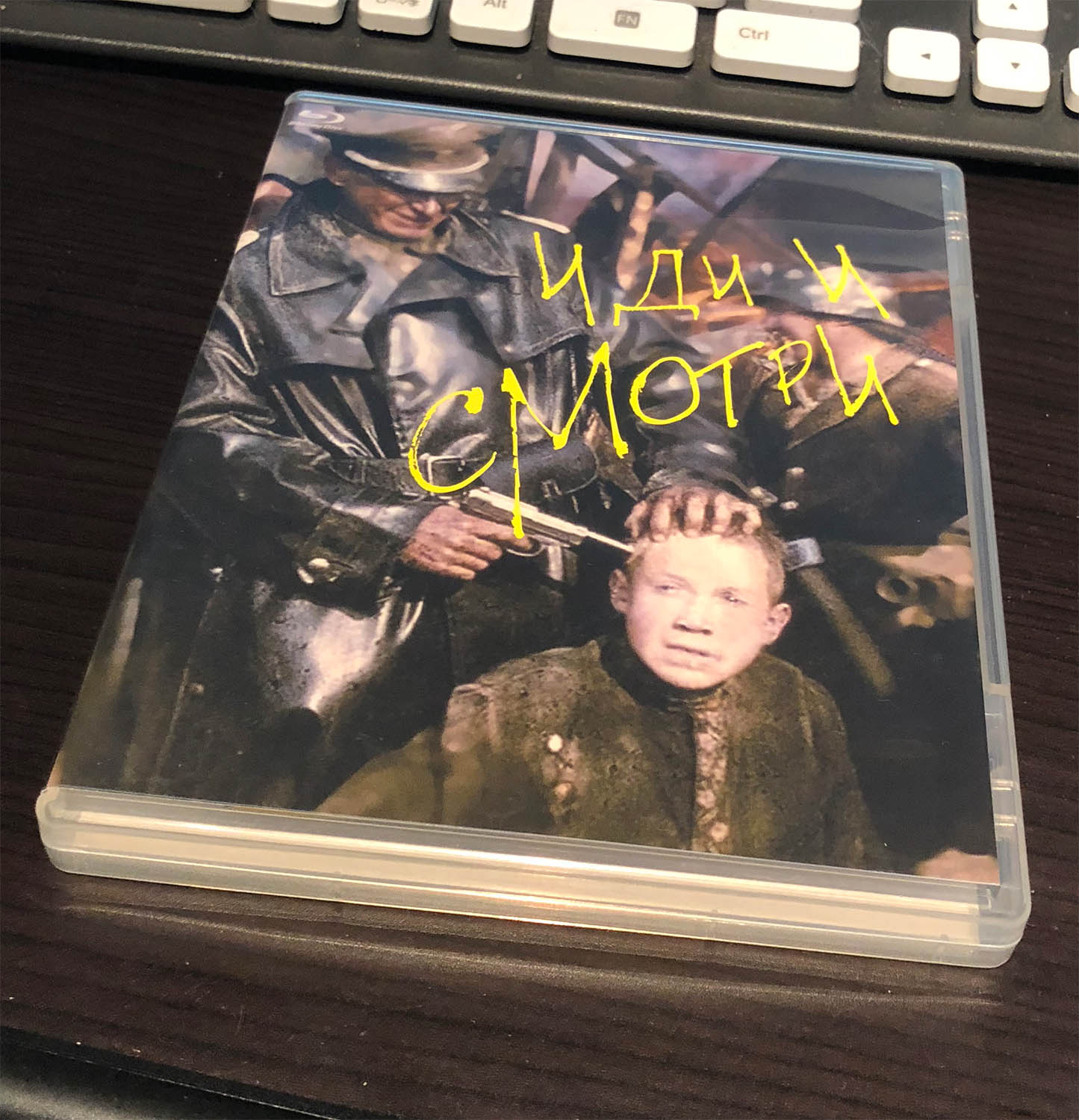

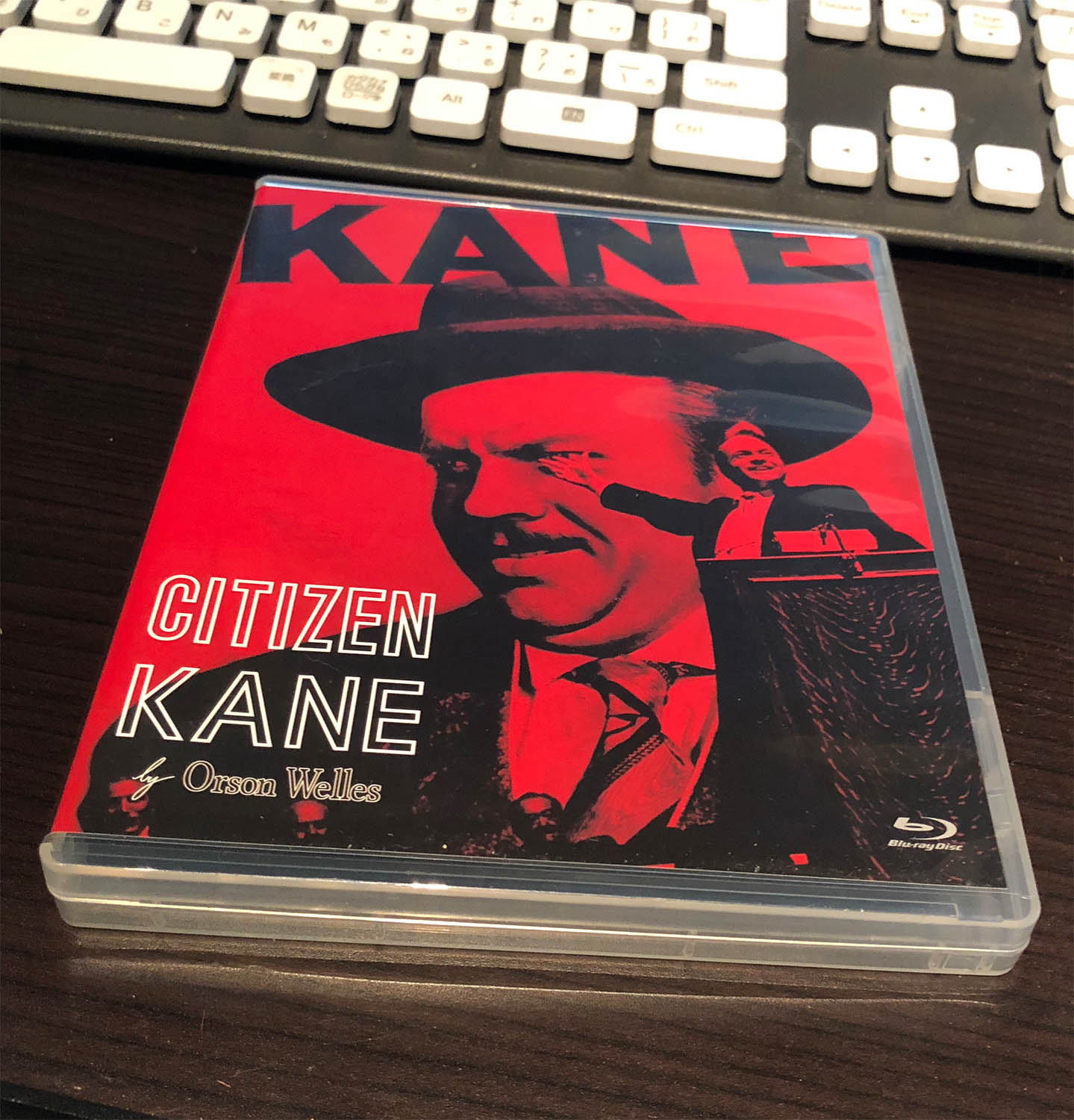

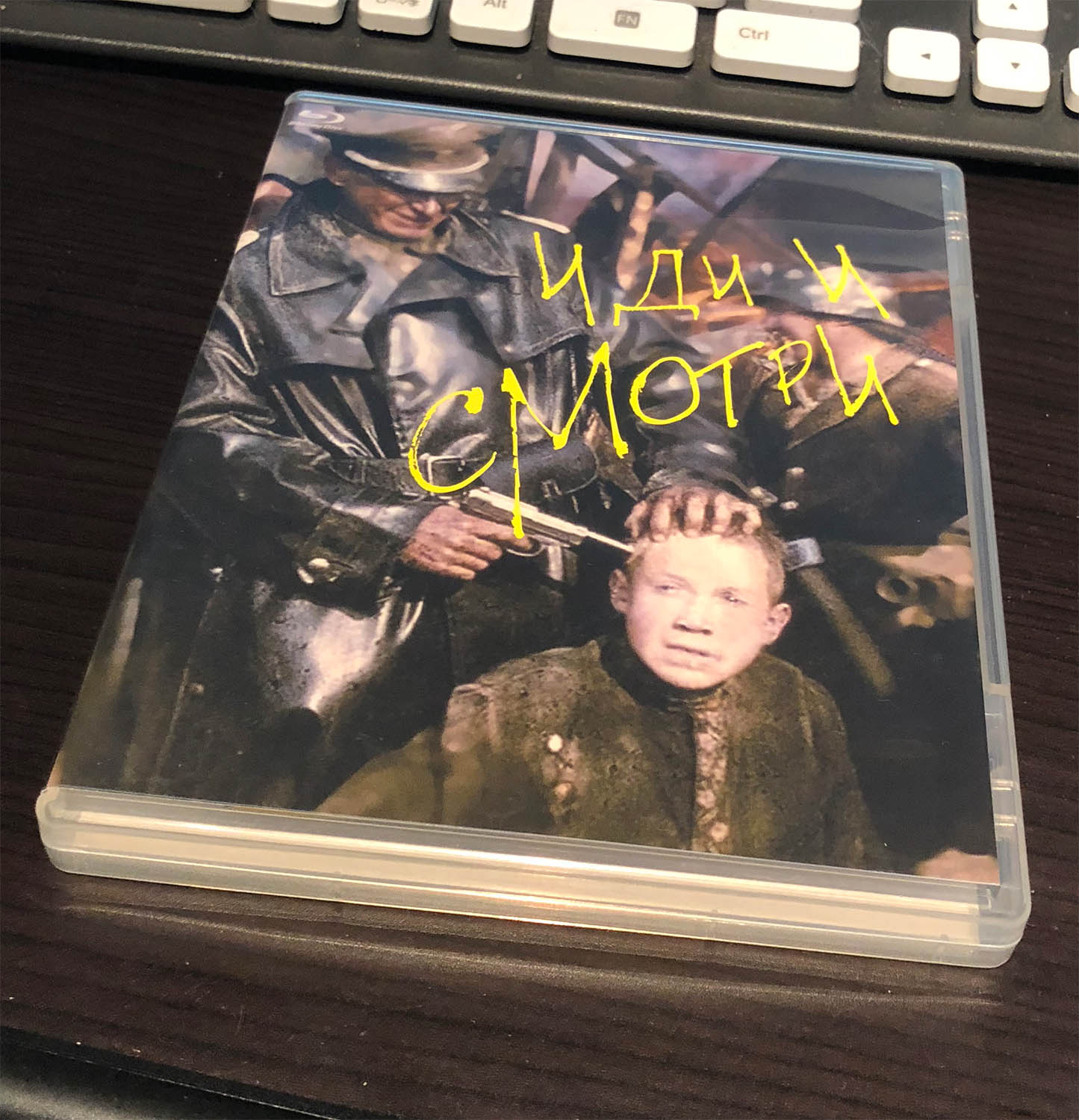

私が所持している物の中でIVCのもののいくつかを例に上げると、オーソン・ウェルズの市民ケーン、ロベール・ブレッソンのスリ、及びラルジャン。ソ連映画の炎628などである。

画像はないが、ピーター・イェーツの大列車強盗団、キャロル・リードの2つの世界の男等、DVDで所持しているものもある。

これらはすべて新装のデザインだ。これらのデザインに関しては私は概ね好感を持っている。

ことBlu-rayに関してはIVCに関して最近はクライテリオンケースと言うタイプのケース上部のはみ出しのないタイプのものを採用しているのも特徴だ。

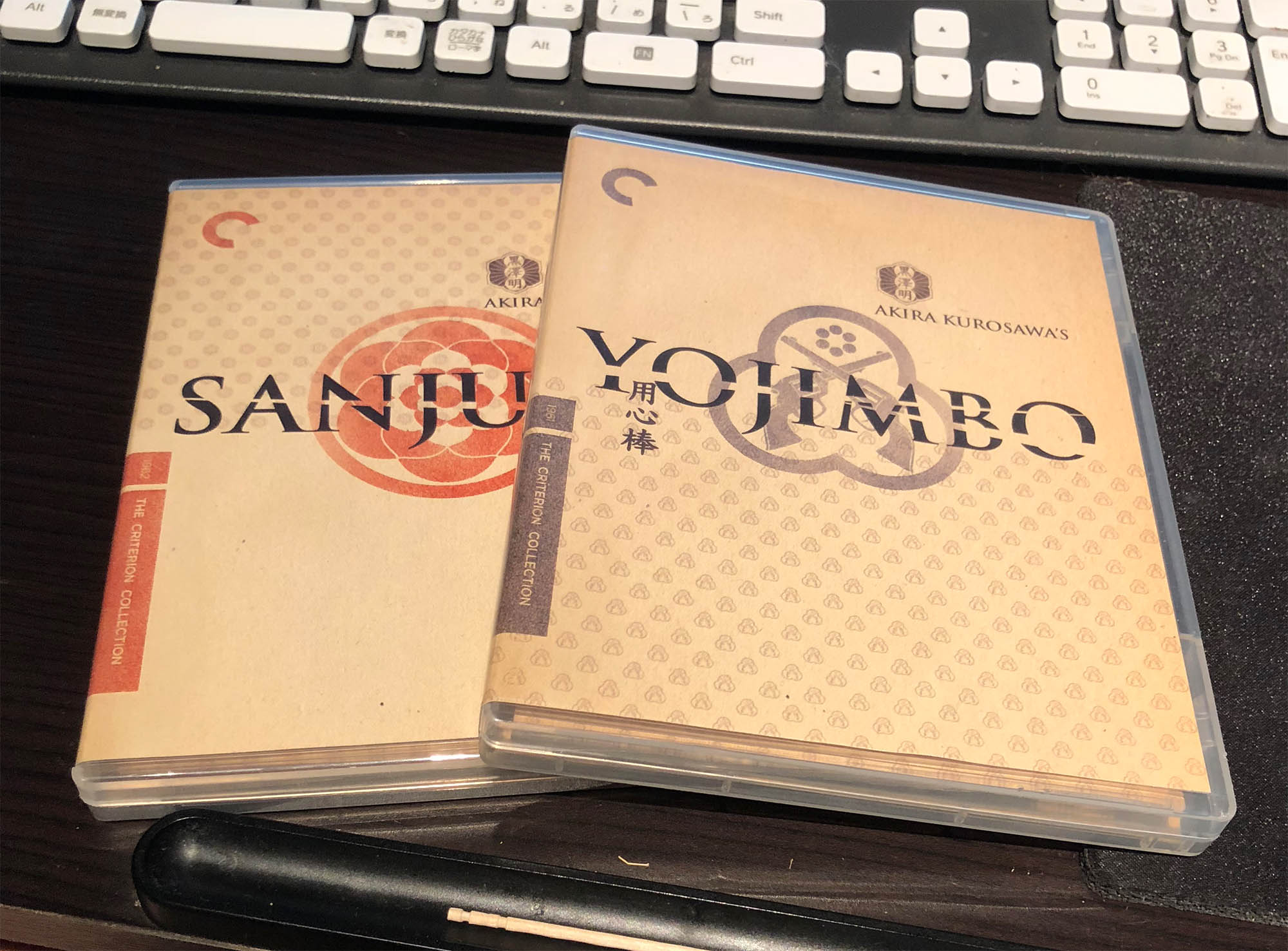

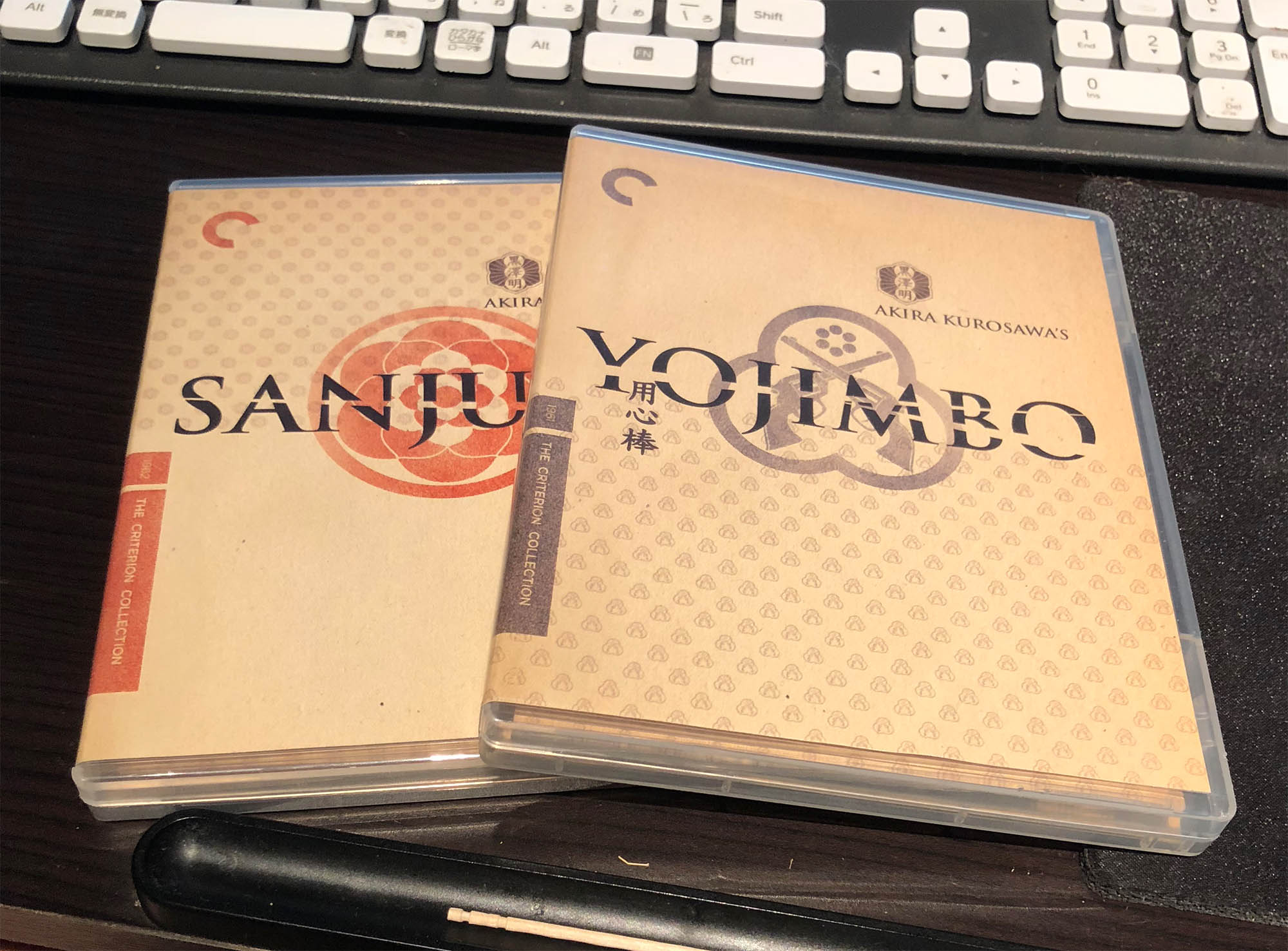

クライテリオンケースの話が出たのでクライテリオンのソフトも紹介しておこうと思う。

私が所持しているのは黒澤明の用心棒と椿三十郎だ。

クライテリオンはアメリカの会社で、名作映画を自社でレストアしてリリースをしているレーベルだ。

Blu-rayは日本と北米のリージョンが同一なため、日本映画の北米版ソフトは日本のプレイヤーで再生が可能だ。

クライテリオンのレストアは、ノイズを可能な限り取り去って本当に新品同様の画質にレストアするのが特徴で、

古い作品の場合、日本でのレストアや、その他のレストアでは多く、フィルムの風合いや、公開当時の水準を踏まえたレストアになることが多いがクライテリオンの場合そんなのお構いなしに徹底的にきれいにしてしまう。

また、パッケージデザインも、デザイン的に新しく作ってリリースする。

おそらくマニア向けのこのようなビジネスモデルとしてはかなり先駆的なレーベルだと思う。

このクライテリオンケースと言われるケースは現在日本では前述のIVCや角川系のレーベルでも多く使われている。

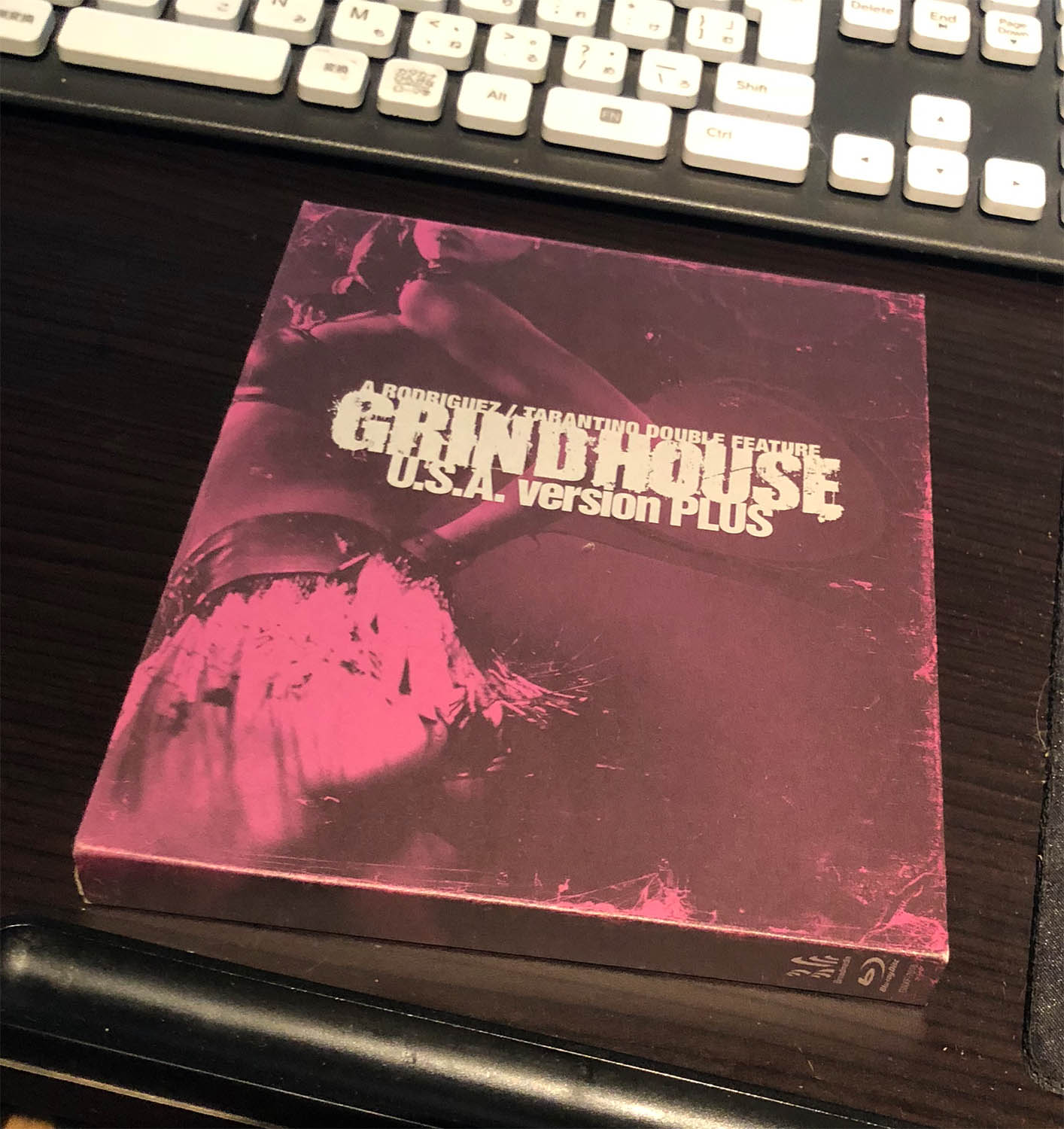

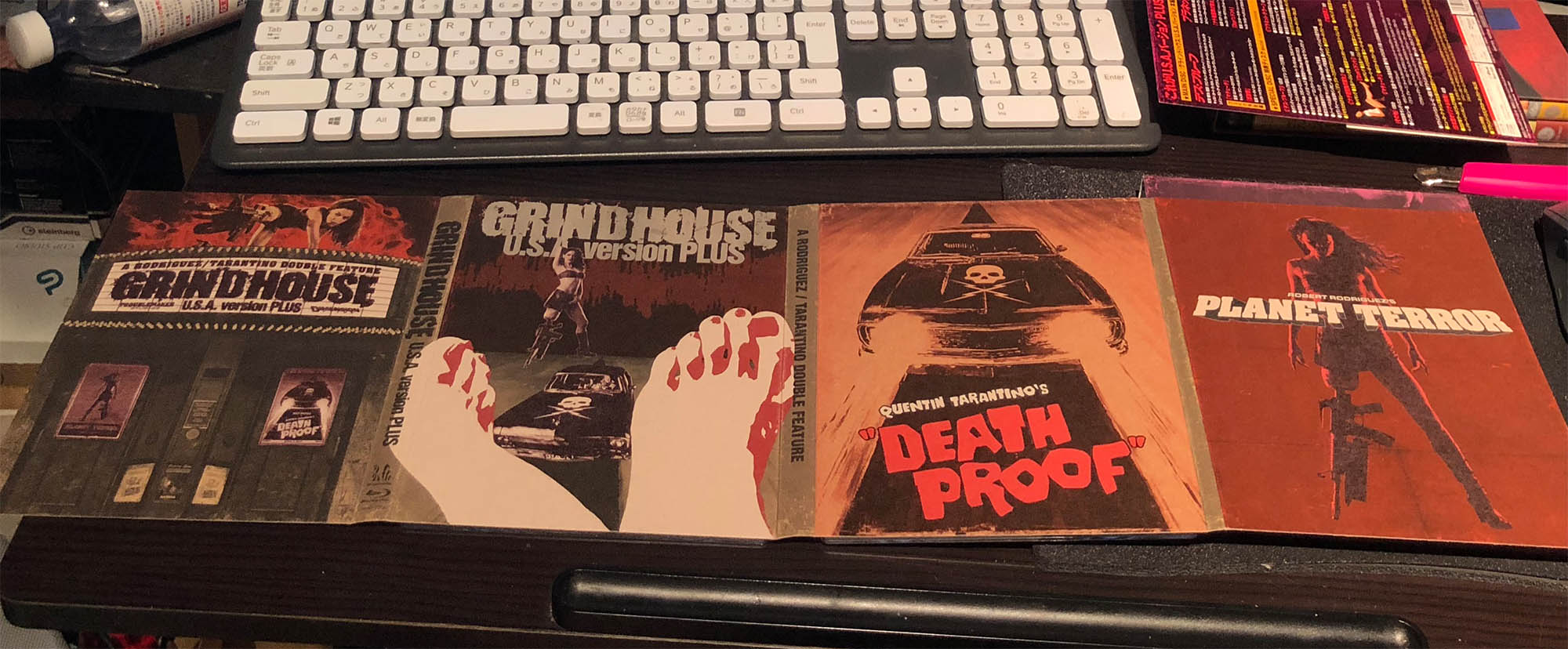

次にわかりやすコレクター向けのパッケージデザインのものを2つ紹介する。

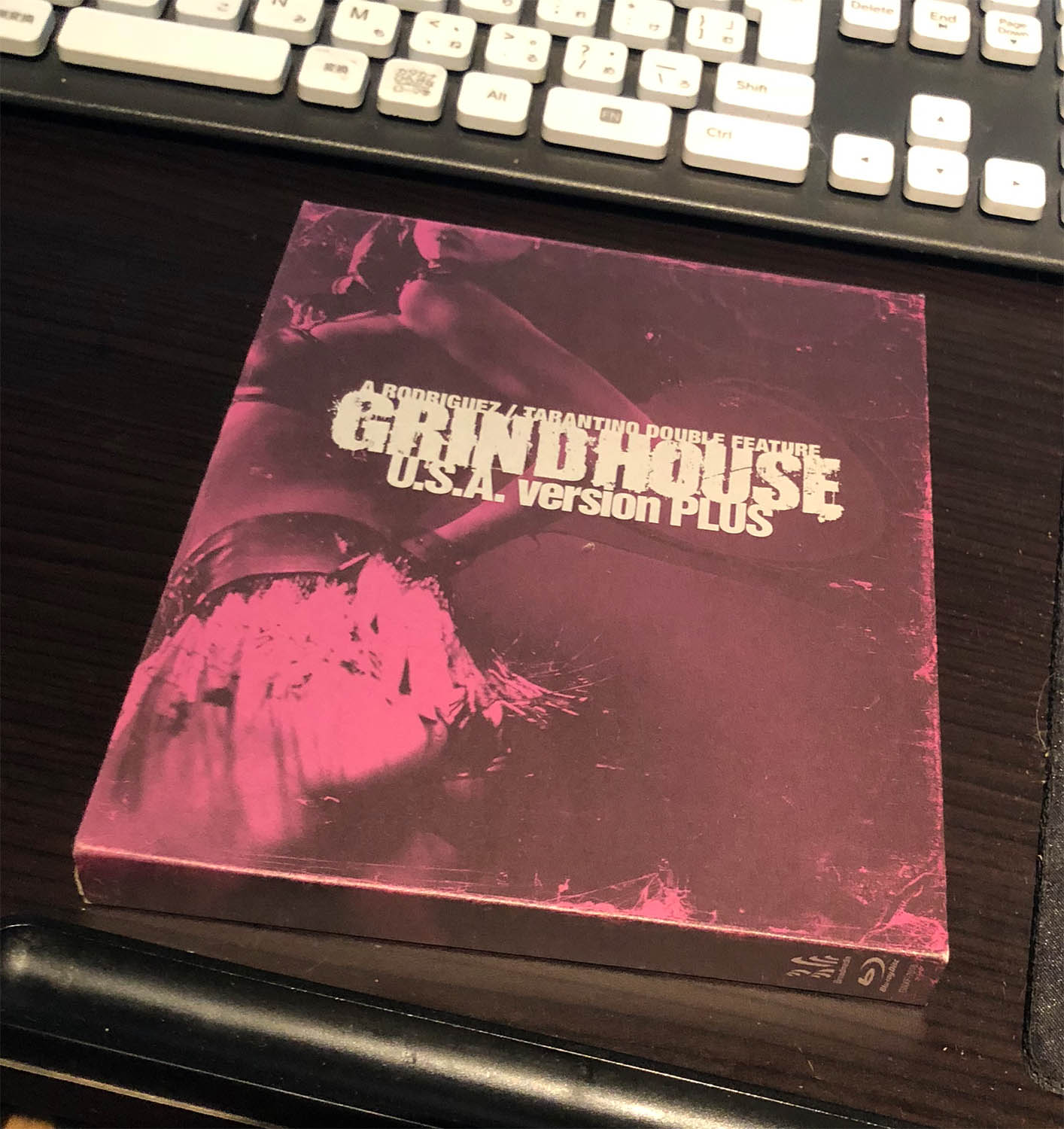

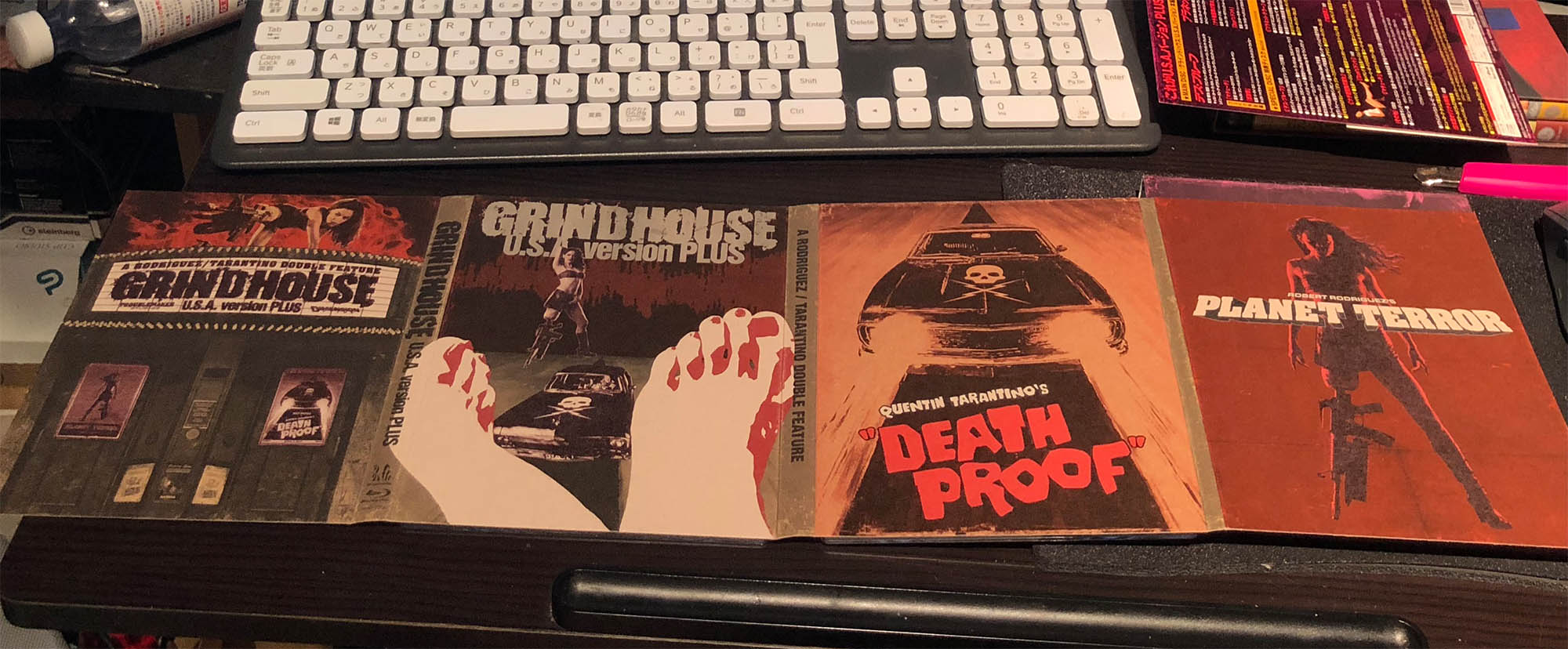

1つ目は「グラインドハウスU.S.A.VersionPLUS」

これはクエンティン・タランティーノとロバート・ロドリゲス共作の2本立て映画で、日本では2本プラネット・テラーとデス・プルーフという別々の映画として公開されたものの2本立てバージョンだ。

このバージョンは日本では数回限定的に劇場公開されているが基本的には未公開の仕様の作品だ。

パッケージも紙ジャケ仕様で豪華だ。

レーベルはジュネオンユニバーサルエンターテインメントなのでユニバーサル系のレーベルだ。

2つ目はカッコウの巣の上でのスチールブック仕様でこれも販売期間が限定されて発売されたものだ。

スチールブック仕様のBlu-rayは、多くアマゾンで限定発売されるケースがあるが、これは一般発売されていた。

このデザインはスチールブイック仕様固有のもので、わたしはデザインも質感も大変気に入っている。

実はこのスチールブックが私は、コレクション用パッケージとしては一番良いのではと思っている。

次にレーベルも気合を入れて制作したであろうもので、私にとってなんだかいまいちなデザインになってしまったものを一つ取り上げる。

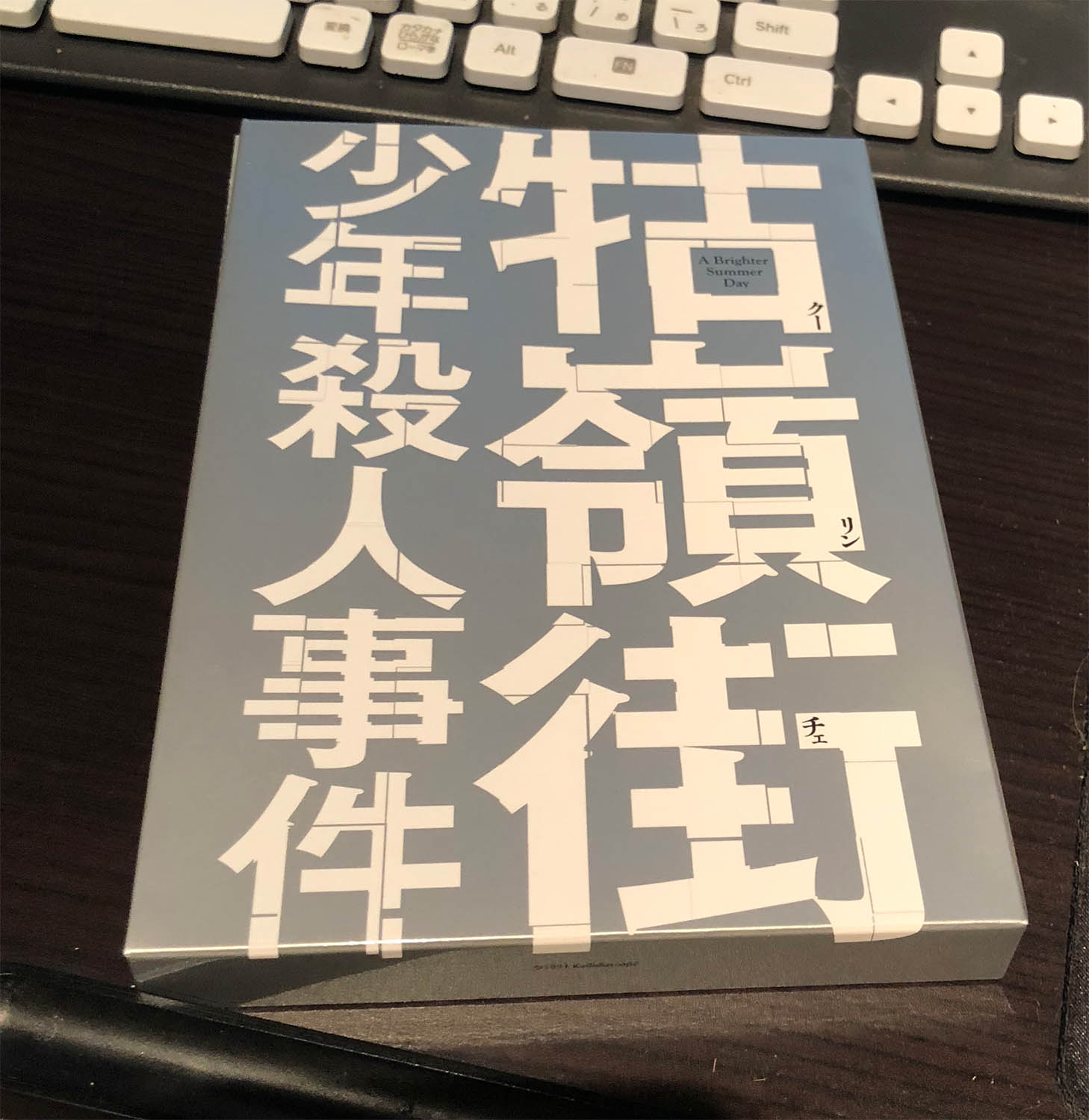

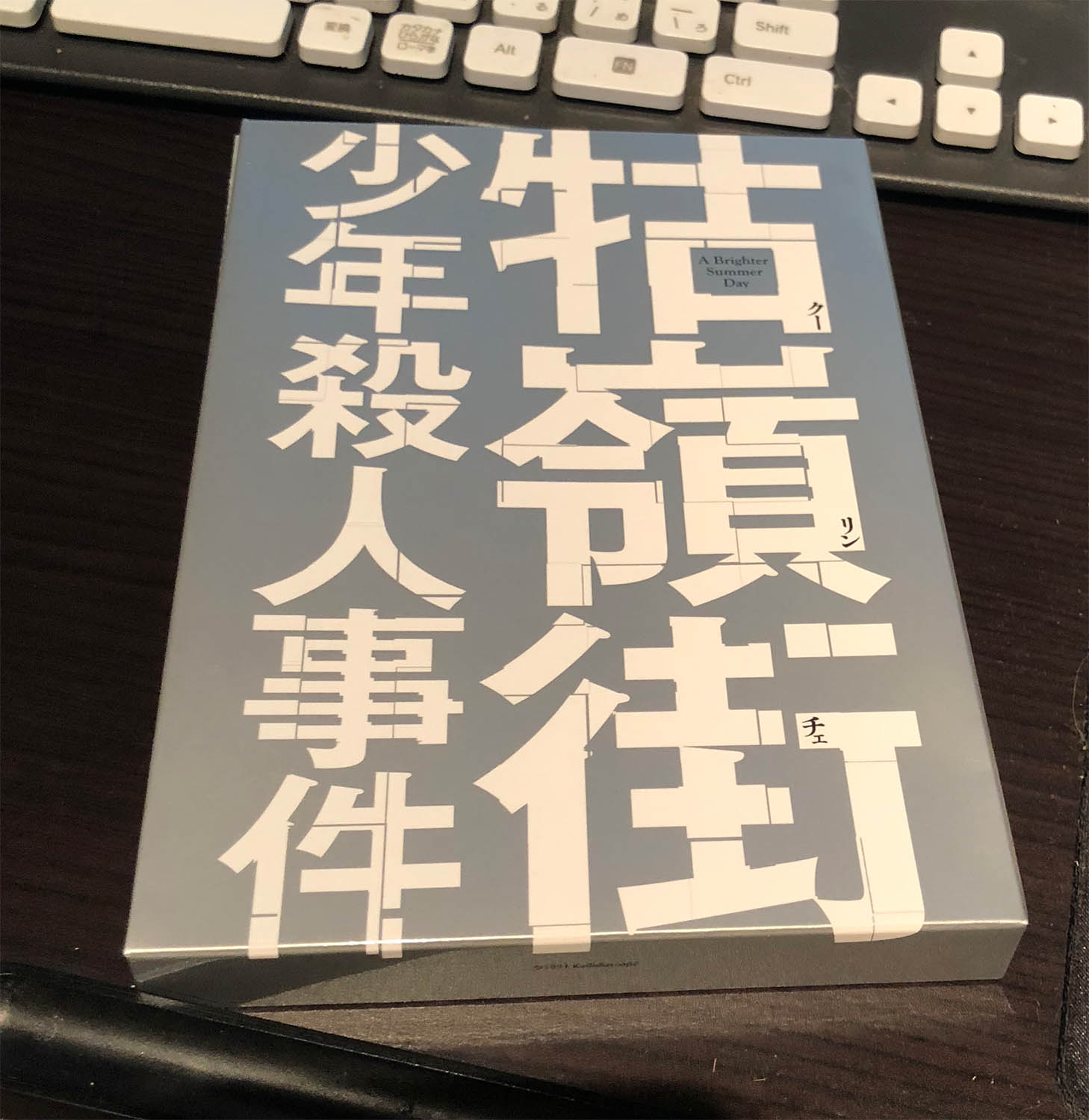

エドワード・ヤンの「クーリンチェ少年殺人事件」だ。

この映画は、長らく日本では劇場上映が権利的にできない作品としてよく知られていたもので、236分という長尺の上映時間も相まって見る機会が極端に無い幻の傑作と言われていた作品の満を持したソフト化である。

おそらくかなり気合の入った商品化だったと思う。

しかし、まず、問題はこのソフトのケースサイズがDVDサイズである点である。

これは特典ディスクがDVDである場合や、Blu-rayとDVDの本編ディスクがセットになっているものでたまに見られる形態だ。

Blu-rayサイズのものを多く集めているものからすると、この手のものはどのように商品を自分の棚に並べるかを考えた際に非常にパッとしない。

Blu-rayであるにもかかわらず、他のBlu-rayと並べると高さが合わない。

気にしない人なら良いが、同じレーベルから出ている他のエドワード・ヤンのBlu-rayはBlu-rayサイズのケースを採用している。

コレクター向けの商品であるはずなのに、大事な何かが犠牲になっている。

このソフトは外箱がついているタイプのパッケージで、外箱のデザインは劇場でリバイバル公開をした際のポスターデザインに準ずる。

しかし1991年の台湾での公開時や1992年の公開時に使用されたポスターなどのビジュアルイメージをみると個人的にはリバイバルのビジュアル展開はかなりデオドラントされたものに思えてならない。

ただし、デザインとしてはそれほど悪いものではないと思う。

このソフトに関して問題は、中身のデザインにある。

特にリーフレットが「ひどい」はっきり言いたい。「ひどい」のだ。

この映画は学園ものとして捉えることができる作品だ。

しかもアジア映画で、登場位人物の多い群像劇だ。リーフレットの最初の見開きが人物相関図になっているので画像を載せる。

リーフレットは全体的に卒業アルバムのようなイメージのデザインになっている。

人物相関図もなんだか韓流ドラマのパッケージ裏のデザインのようだ。

しかし、この映画を観たことのある人ならわかるはずだ。

この映画はこんなイメージの映画ではない。

海外の映画を日本で売るために、本来シリアスなドラマを恋愛映画のように宣伝したり、コメディ作品なのにいかに泣けるかを宣伝したり、実際の映画とイメージの合わないイメージ戦略はよく見られるように思う。

この映画のソフトの販売戦略ではそれが行われているような気がしてならない。

このパッケージデザインだけ見れば青春群像劇と捉えられるようにミスリードされたデザインだと私は感じた。

この映画は、実際に青春群像劇の形はあるにはあるが、ある種セカイ系を脱構築したような構造を持った、ロシア文学、トルストイやドストエフスキーのような読み味の作品である。

このデザインには私は非常にがっかりした。

この他にもいくつかのデザインを例に上げてみる。

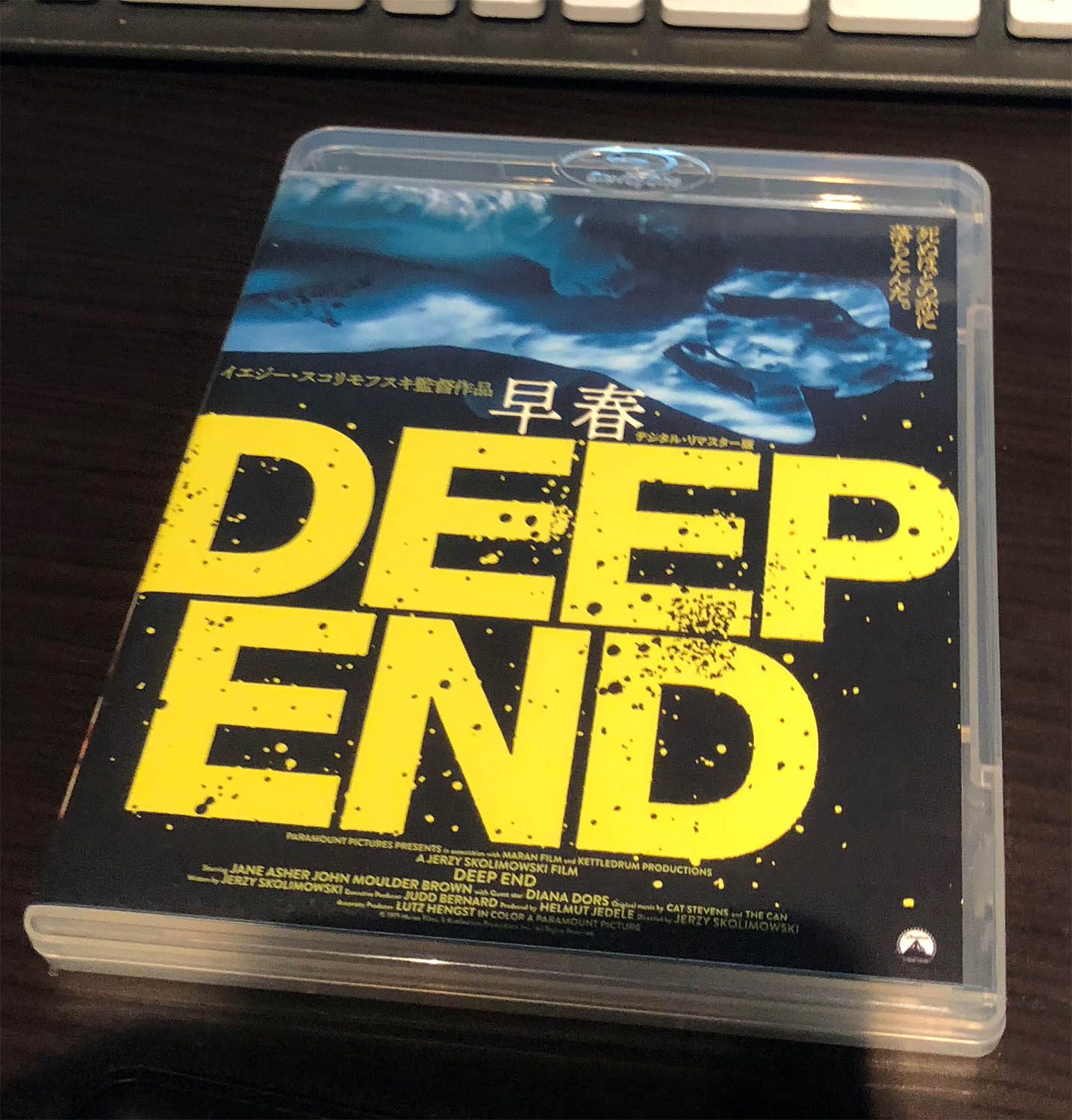

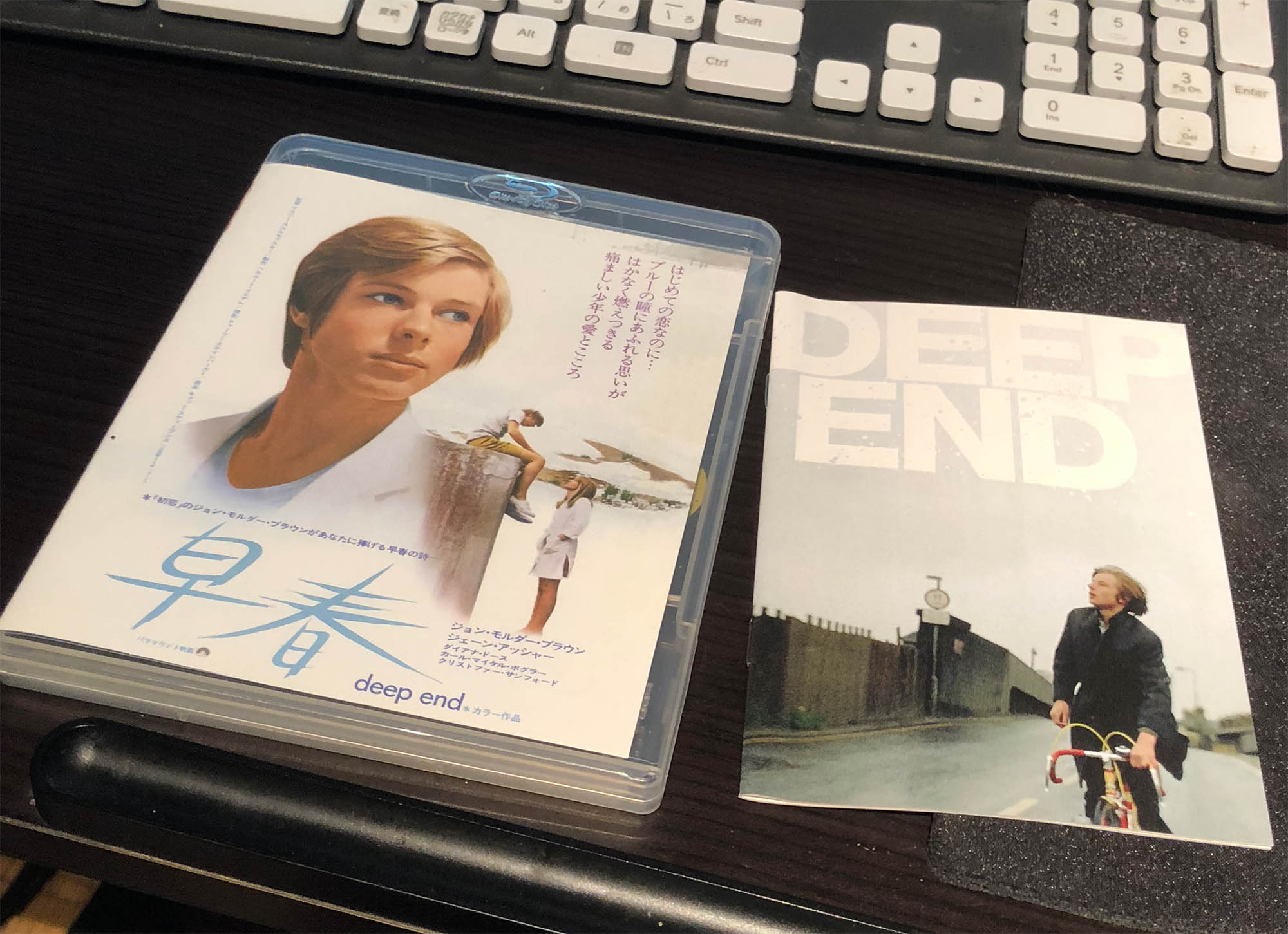

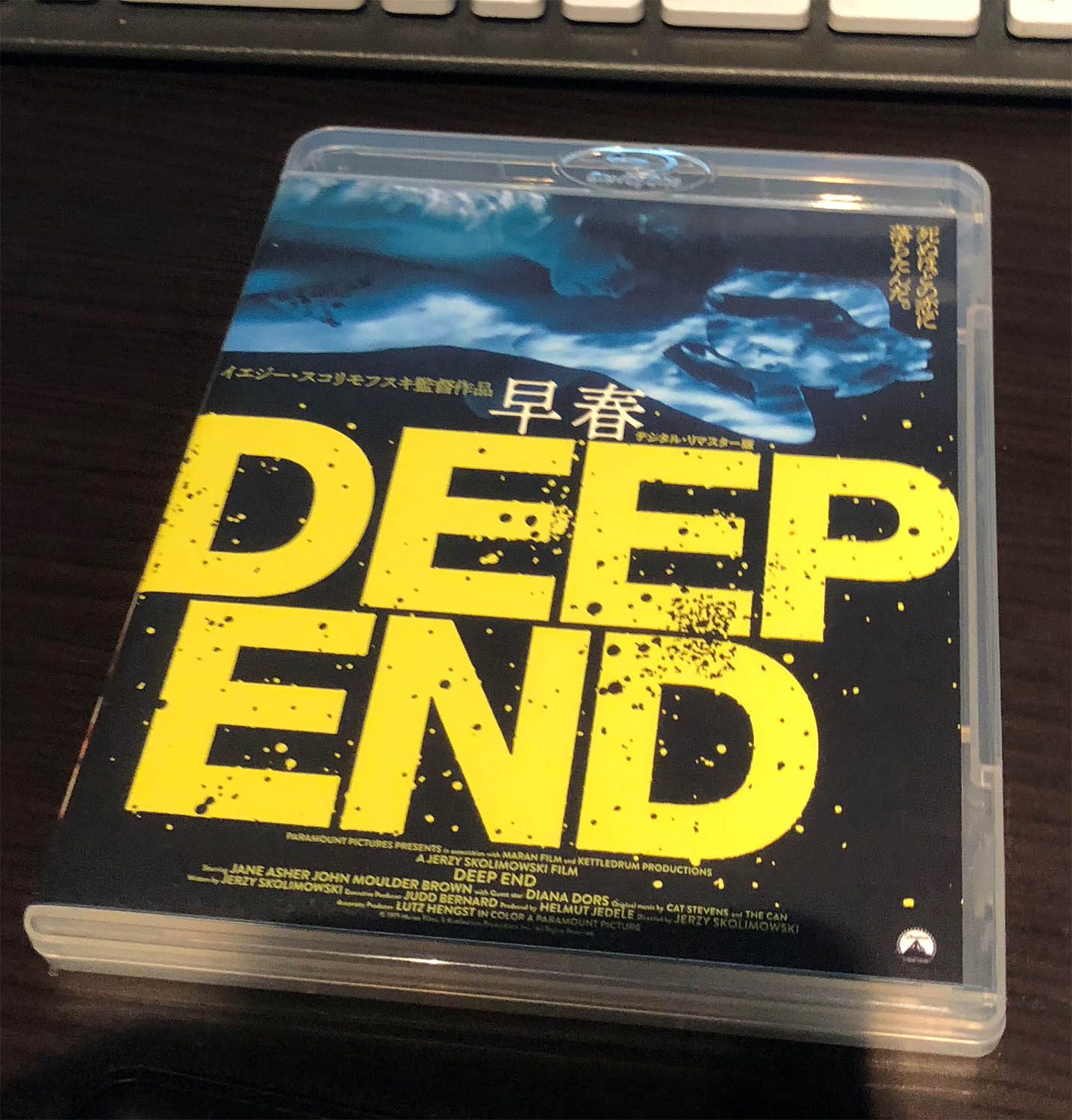

最近上映がかなったカルト映画という点で「クーリンチェ少年殺人事件」同じような映画イエジー・スコリモフスキの「早春」はリバーシブルジャケットを採用していた。

これは「クーリンチェ」とは逆のパターンで1972年の公開時に甘酸っぱい青春者のような宣伝をされ、現代が「DEEP END」なのに邦題を「早春」とつけられたことを逆手に取って、1972年の公開時バージョンといリバイバル時のイメージとでリバーシブルジャケットにしたものだ。

これは私は気に入っている。

他にもジャック・タチのリマスターシリーズのBlu-rayも非常に優れたデザインだ。

これはもとの映画のグラフィックがデザインとして優れているからと言うことも言えると思う。

しかし、この商品を買いたい人のことがよくわかっているデザインだと私は思う。

この辺はロマン・ポランスキー監督の初期作のソフト化でも同様に良いデザインのパッケージだったと思う。

また古い作品の昔のポスターデザインを引用するパターンも多くある。

なにかこれまで上げたデザインを観てみるとすごく無難な感じがしてしまう。

デザインを新装することのリスクがいかばかりかよく分かる。

しかしここでも青いケース問題がはっきり現れる場合がある。

古いポスターのデザインの場合、だいたい青いケースとは相性が良くない。

最近は黒いケースやクリアケースを使っているものも多くあるが、やはり青いケースも依然として使用される。

「突破口」はその典型だろう。

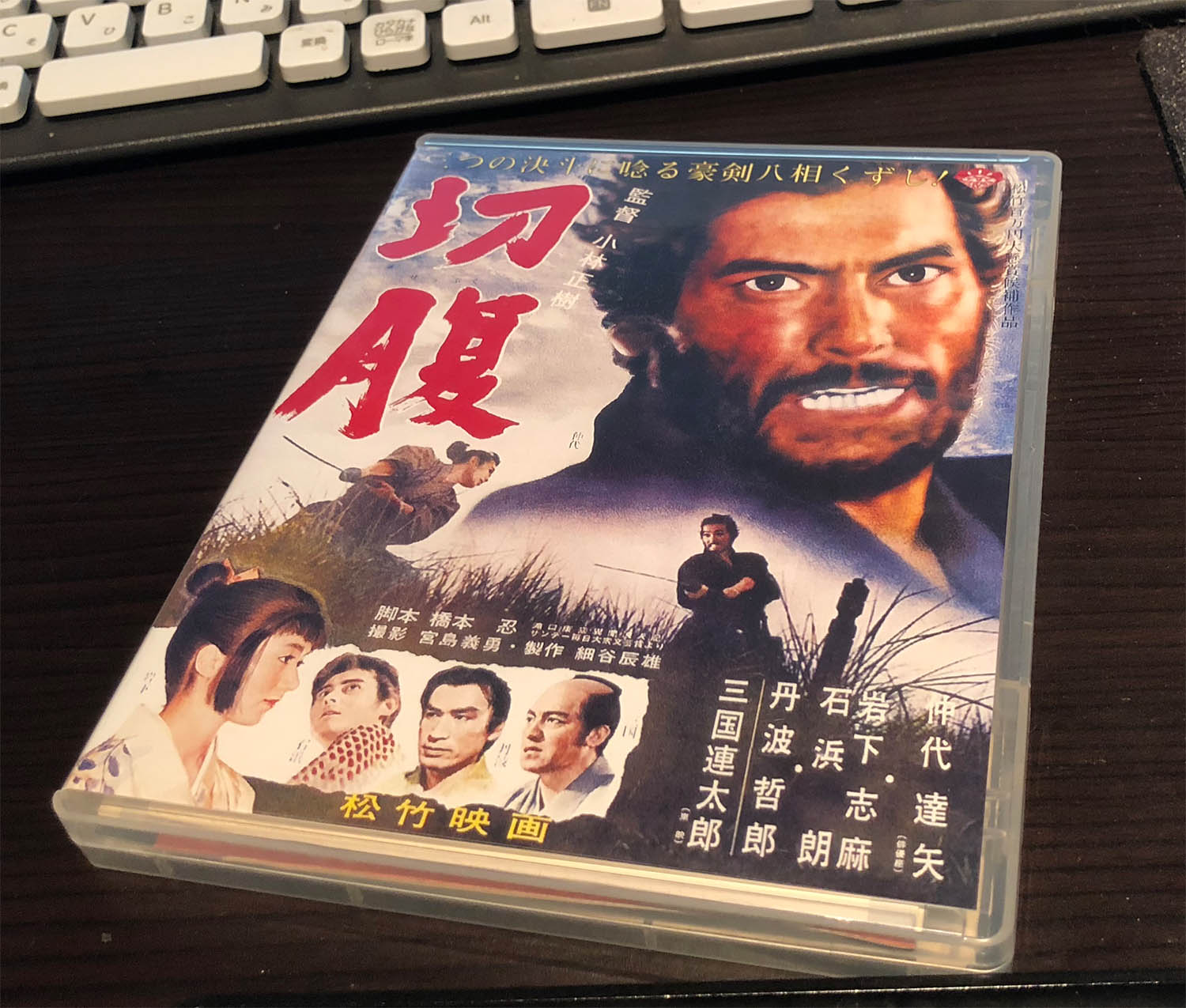

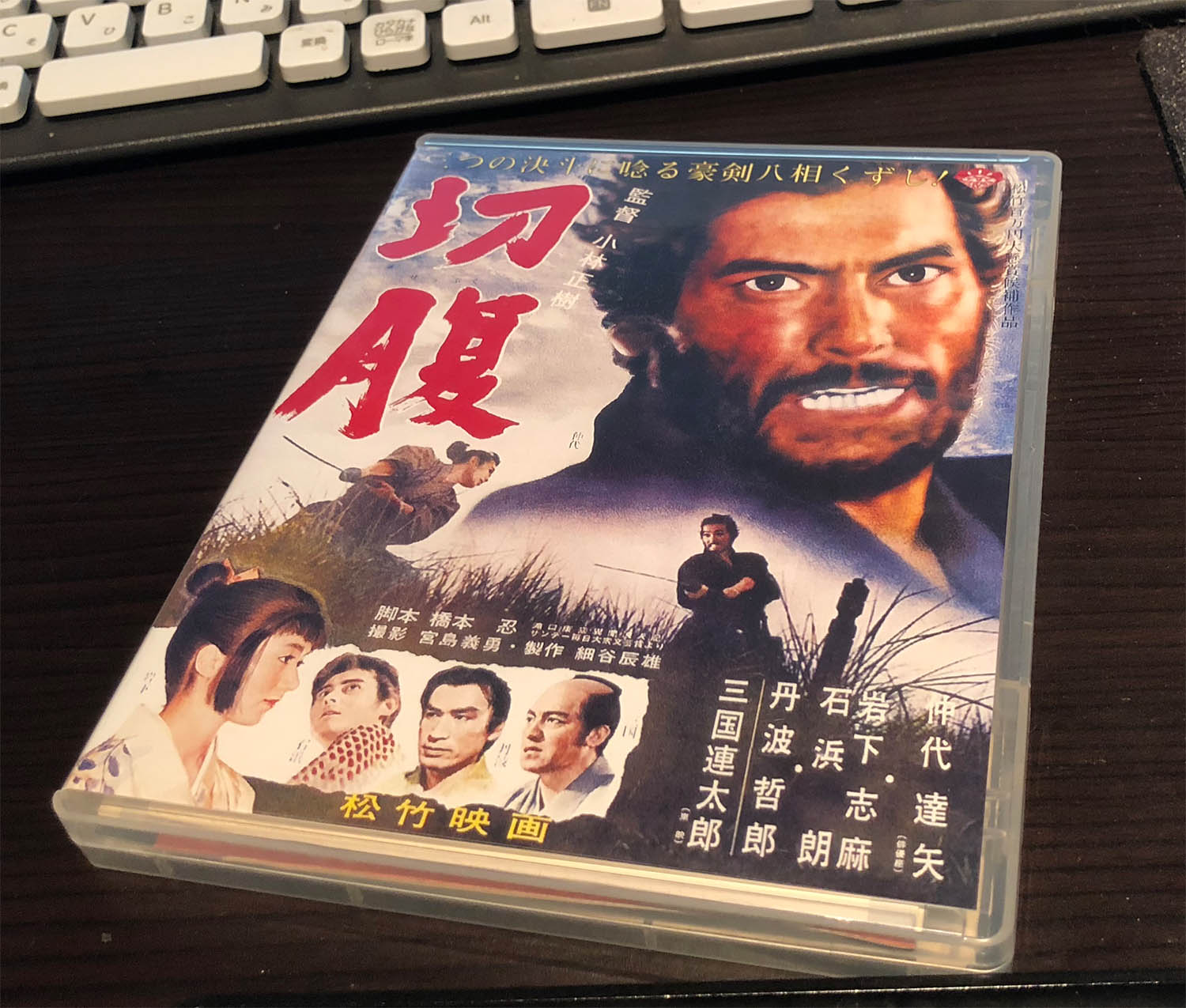

「切腹は」クライテリオンケースを採用している。

「バニシング・ポイント」は古い映画だが新しくデザインしたものとしては私は好きなデザインだ。

完全に好みの問題だとは思うけれど。

ここまで考えてきて、一つ思い至ったことがあるので書いとこうと思う。

勝手な想像で書くが、おそらく映画のビジュアルイメージを決めていく際には、やはり会社組織でやる以上は、複数人数で作り上げていくものだと思う。

その時、マーケティング目的としてデザインを構築しようとすれば、必要な「情報」を分解し、顧客に対して商品のイメージが届くように考えるのだろうと思う。

しかし、デザインのような視覚造形的なイメージによって伝えられることは言語的な「情報」とはイコールではないことのほうが多いと私は考える。

簡単に言えばデザインにはデザインにしかできない領域がある。

これは映画そのものにすでに内包されている。

それは映画そのものが作品であるのだから当然だ。

だから、優れた映画は優れたルックをもっている。そのルックの延長線上に無いデザインになってしまうと実際の作品の印象から離れてしまう。

私が失敗していると思えるデザインや商品の仕様は、明らかに言語的な「情報」が先に勝ってしまっているように思う。

うまくいっていない場合はデザイナーの力量がやはり足りなかったと言えるのだろうか?

いろいろ考えてしまう。

また、映画ファン向けのソフトを多くリリースしているキングレコードの「死ぬまでにこれを観ろ!」シリーズの背表紙について触れておきたい。

キングレコードは、素晴らしい映画をたくさんソフト化してくれるレーベルだが、上記のシリーズの背表紙が画像のようなもの(シリーズによって色が違う)になってしまう。

金額の問題であることは理解できる。がなんとかリバーシブルか交換が可能な仕様にできないものか。。

最後に私が一番驚いたパッケージデザインを紹介して記事を終わりにしたい。

1981年の「タイタンの戦い」だ。

この映画はレイ・ハリーハウゼンがストップモーションの特撮を担当した映画で、もともとは、ネバーーエンディングストーリーの映画のポスターなどに近いデザインのポスターだったりした時代の映画だが、現在入手できるBlu-rayのジャケットデザインは上記のようなものだ。

お前はいったい誰なんだ。